上外附小的成绩单你见过吗? | 上海教育传媒网

打开孩子的《学生成长手册》时,上海外国语大学附属外国语小学二年级的小A妈妈着实吃了一惊。

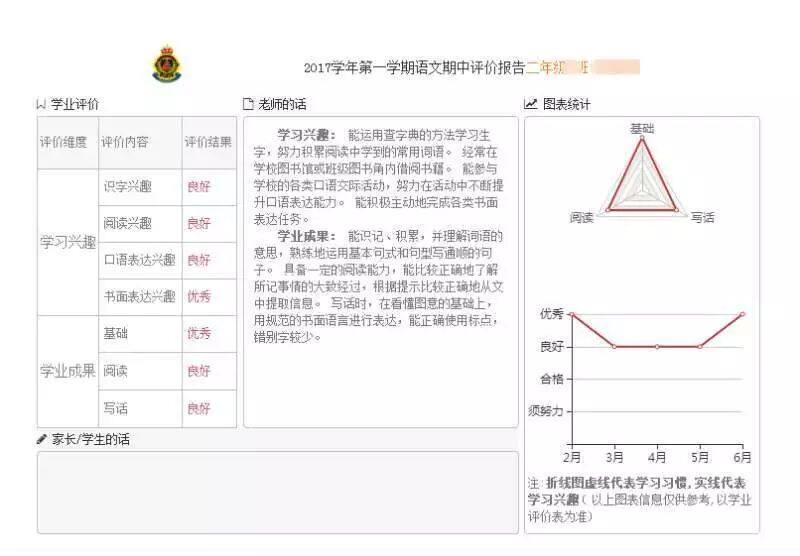

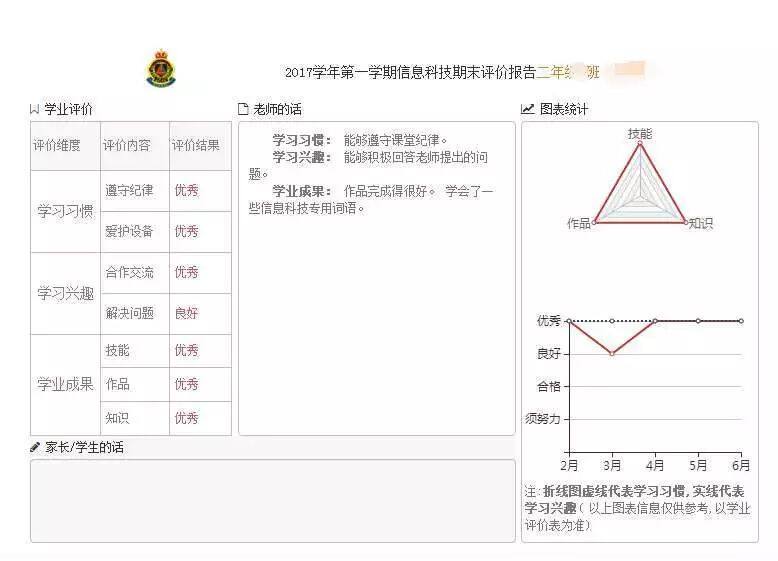

和往常的成绩单不同,那是一份图文并茂的“评价报告”,不仅有传统的学业评价部分,还有个性化的雷达图,反映孩子过去一个学期学习状态的折线图。不同学科还有各自的报告,也都是图文并茂,一目了然的。

这份评价报告具体由哪些内容组成呢?

左侧:用等第制呈现的学生的学习习惯、学习兴趣、学业成果三方面的评价;

中间:老师的评语,评语同样以学习兴趣、学习习惯和学业成果三个维度来反映;

右边:体现学生各方面能力的雷达图和过去一个学期的学习习惯、学习兴趣的折线图。

既有静态的剖面分析,又有动态的阶段变化;既有量化的等第评价,又有个性化的定性评语。可以全面、客观地反映学生的学习状况变化,也把“过程性评价”这个一直以来难以落到实处的问题解决了。

和小A妈妈一样,上外附小的所有家长如今都能看到这样全面、客观反映孩子在校期间成长的报告。而这背后,则是上外附小强大的“智慧校园”项目的支撑。

01

两年修改了700多个版本

2016年8月份,上海市教委宣布,从9月份新学期开始,上海将全面推行小学“等第制”评价。几乎与此同时,上外附小启动了“上外附小智慧校园”项目。

回忆起项目启动的初衷,上外附小校长王石兰说:

“我们希望自己能领先一步,让学生、老师、家长都能体会到科技给教育带来的改变,并让这些变革推动学生学习的积极性,提高学生的学习兴趣。最终,我们希望通过这个项目,让人工智能助力学校发展,成为学校教育史上一个里程碑式的变革。”

上外附小常务副校长杨蕴敏介绍说,当时,学校为加强落实市教委要求的“等第制”评价,实现二期课改中“以评促学”的评价理念,便尝试与IT企业合作,将AI技术、数据可视化技术、过程性评价方式,贯彻至评价工具的设计中,不仅在一定程度上,减轻老师评价工作的难度,而且能形成更为客观、全面、合理的学生评价体系。

最初,项目从二年级的语文学科进行试点,经过两年左右的不断调整、优化,逐渐形成全校各年级全学科的覆盖。

过程性评价的难点之一是数据的采集和处理。应该采集哪些数据?如何采集这些数据?如何把这些数据转化成评价?不同类型的数据该赋予什么样的权重……

要解决这些问题,需要系统的设计者既要对教育深刻理解,又要知道如何用技术手段加以实现。

杨蕴敏表示,为了让平台能够符合学校教育教学需求,学校的老师和技术人员紧密合作,反复沟通,对采集的数据指标、采集方法等都不断加以调整和优化。“这个过程非常艰难,两年的时间,我们的系统改了700多个版本,最多的时候一天就要更新十几个版本。”

与学校合作开发智慧校园平台的技术公司负责人范梦君介绍说,过去两年中,上外附小智慧校园已经积累了近200万条学生评价记录数据,生成了4万份学生成长报告。这些成长报告不仅贯彻了上海市教委关于小学全面实施等第制评价的要求,而且过程性的体现了学生在校各学科的学习情况,比以往的评价更加全面、客观。

02

三级指标全覆盖,随时随地可评价

在“上外附小智慧校园”项目中,这些日常评价指标的设计者大都来自于一线教师。他们在教学过程中积累的经验,提供了评价指标的设计思路。可以说,这些评价指标都是扎根于老师们的教育教学过程的实际需求的,这个评价系统是在上外附小的校园里不断生长出来的。

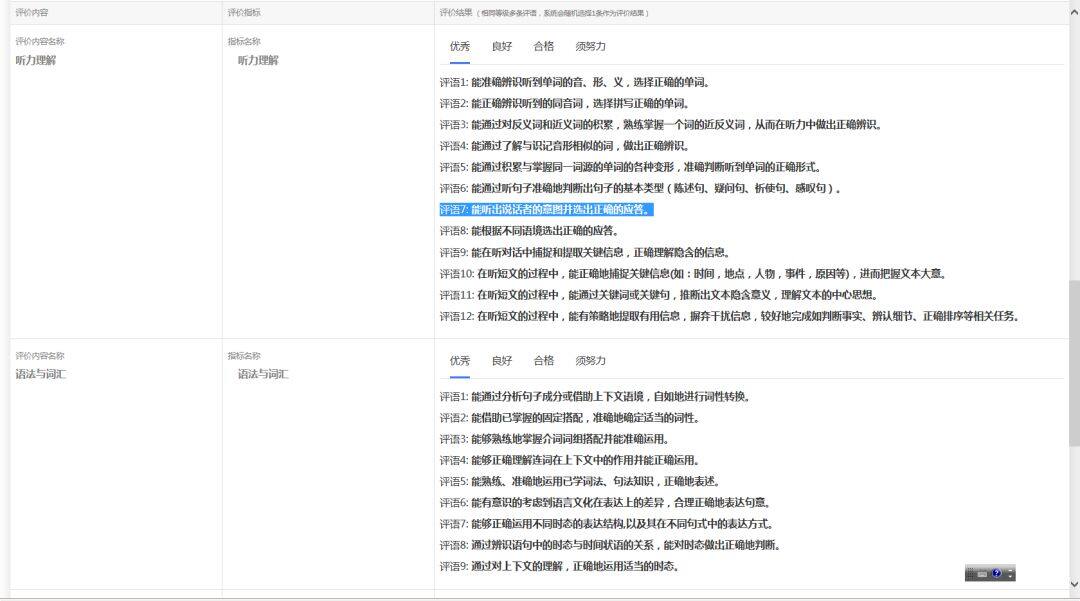

上外附小教导主任冯洁介绍说,如今,上外附小智慧校园平台中的评价体系分为日常评价、单元评价和学业评价三个维度,每个维度又根据不同的年级、不同的学科下设不同的评价指标。

简单说来,评价体系的设计逻辑如下:

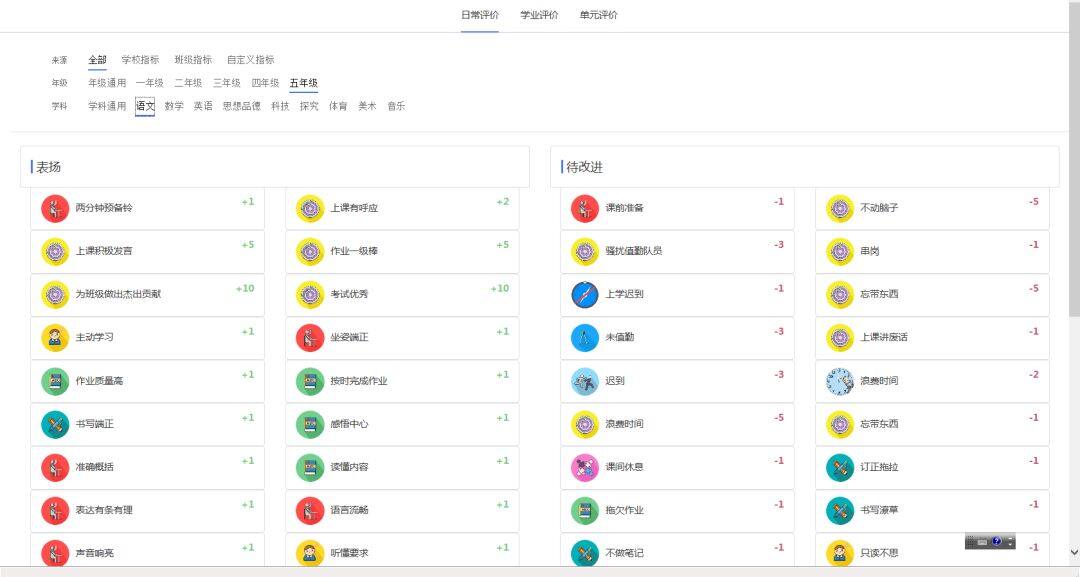

日常评价:主要针对的是学生每一天的课堂表现、作业情况、学习习惯以及行为规范的评价,在期末评价报告中主要体现在“学习兴趣”和“学习习惯”两个方面。

单元评价:主要针对的是单元测试的评价,在期末评价报告中主要体现在“学业成果”的评价维度里。

学业评价:报告(一学期的学期总评)由学习习惯(对应日常评价)、学习兴趣(对应日常评价)、学业成果(对应单元评价)三部分组成。

学校在智慧校园的评价体系中设置了三级指标:

一级指标(校级指标):按照课程标准进行设定。

二级指标(班级指标)& 三级指标(自定义指标):

按照不同班级、不同学科的情况设置的个性化指标。当然也有一些指标是年级通用、学科通用的。

在数据采集方面,上外附小智慧校园平台可以对接各种端口,老师可以用手中的平板电脑,也可以用教室里的计算机,甚至可以用自己的手机,随时随地把学生的各种表现数据输入后台。而且因为指标设置非常细致,老师输入数据的过程很简单,只要点选相应的指标就可以了,后台会自动根据不同指标的分值、权重将其转化。

除了教师端,这个平台还有学生端和家长端。家长和学生每天都可以登陆平台查看自己的评价数据,还可以通过平台进行自我评价、生生互评、师生互评,很快就能开通“家长评价”功能,从而让评价的主体更加多元,也使得评价更加立体、全面。

此外,今后学生参加各种学校内外的社会实践活动都可以在这个平台上传相关信息,纳入过程性评价体系之中。

据介绍,上外附小智慧校园平台还将完善“档案袋”板块的设计,将学生在学校内外参与的各种社会实践、兴趣培养等内容涵盖进来,从而做到全面、客观评价学生在德智体美等方面的核心素养,以评促学,更好地培育学生的核心素养。

03

最注重的是学习习惯和学习兴趣

值得一提的是,这个评价系统特别注重对于学生的学习习惯和学习兴趣的评价和培养。这一点在日常评价的诸多评价指标中体现得尤其明显。几乎所有年级、学科的日常评价中都有很多评价指标是聚焦于行为习惯、学习习惯和学习兴趣的。

比如五年级语文学科的日常评价中,具体的评价指标包括:主动学习、两分钟预备铃、上课有呼应、坐姿端正、书写端正、表达有条理、声音响亮、按时完成作业等;四年级英语学科的日常评价中,具体评价指标则包括拼写正确、语音语调优美、发言有新意、模仿跟读等。这些指标要么直接体现学生的学习习惯,要么可以反映学生的学习兴趣等。而所有这些日常评价指标在最终的期末评价报告中,都会在学习习惯、学习兴趣等方面的等第制评价中体现出来。

不难想象,这些指标对于引导学生培养良好的学习习惯和激发学生的学习兴趣方面有很强的引导作用。而且,因为每个学生都有自己的学生账号,每天都可以登录平台查看自己当天的表现获得了哪些评价,老师每天对学生的评价都会形成一个刺激,不断强化好的行为习惯。

教导主任冯洁就讲了一个案例:

二年级的小林(化名)是个聪明顽皮的小男孩,刚入学的时候,有些坐不住,写字不认真,字迹潦草,因此期末总评成绩不太理想。

暑假前,班主任夏敏老师叮嘱大家,利用暑假好好练习书写,争取二年级在书写方面有进步。小林听进去了,开学第一天,“书写端正”这个指标的评价分数竟然和班级里成绩最好的同学一样高!小林的自信心一下子上来了,觉得自己原来也可以这么优秀。

受到这个评价的激励,他每天都认真书写,老师也不断鼓励他。

现在,小林不仅书写端正,人也能定下心来了,课间和追跑打闹都变少了,整个行为习惯都明显改善,学习成绩也开始提高。从学习习惯改善,到行为习惯改善,再到学习兴趣提升,已经形成了良性循环。

小林并不是个案。上外附小负责该项目技术层面工作的章迅来老师介绍说,这个智慧平台还非常贴合小学生的心理,设计了一些可爱的卡通形象和装备,每个学生达到一定积分就可以换取这些卡通形象和装备,而积分就需要用自己的实际行动去获得。有些年龄比较小的低年级学生为了得到自己想要的卡通形象,也会很努力地不断改善自己的学习习惯,从而不知不觉中培养了自己的学习兴趣。比如,有些孩子本来不敢上课举手发言,为了要获得积分,鼓足勇气举手发言,逐步建立起了自信心,越来越积极主动地在课堂上发言,学习的积极性主动性也随之提高了。

冯洁表示:“其实每个孩子都有内在的动力和向上的进取心,只是需要一个刺激,来激发他蕴藏的这种力量。而智慧校园平台的评价积分就是一个很好的刺激,每天有一个正向的强化,很多孩子的学习习惯就这样形成了。”

04

整个校园越来越智慧

这个智慧校园的评价系统一方面可以通过改善学生的学习习惯、提高学生的学习兴趣,直接对学生成长起到促进作用,另一方面,还可以帮助教师更好地了解学生的学习风格,提升课堂教学水平等,以评促教,从而间接对学生的成长起到促进作用。

范梦君介绍说,过去传统的学校教学研究基本都是建立在经验的基础上,信息化技术使得学校的教学研究建立在实证基础上成为可能。在过去两年中,上外附小智慧校园已经积累了大量的学生评价记录数据,通过进一步开发这些数据,可以帮助教师更好地了解学生的学习情况,助力教师实现更高效的课堂教学。

比如,有些学生平时不太发言,各方面表现也不太突出,这些学生在传统的课堂上常常存在感不强,容易被“遗忘”。但通过分析日常评价中的与课堂参与度相关的指标,老师很容易就可以知道班级里哪些学生对课堂参与不够积极,接下来就可以有意识地采取各种措施鼓励这个学生参与课堂。

如果把一些评价指标组合起来看,还可以帮助老师更好地发现每个学生不同的学习风格,性格特质等,有助于老师更好地进行针对性的教学。

此外,该平台还可以与学校的录播教室相连接,老师们每周进行的课堂录播也会纳入平台的数据系统,老师可以通过该系统围绕录播课堂进行微格分析、开展教研等,不断提升课堂教学水平。

不仅如此,通过对数据的深度挖掘,这个智慧校园平台还能够为学校的管理者提供更多决策方面的数据支撑和参考。

比如,在评价功能之外,这个智慧校园平台还可以承担自主选课、家校互动等多种功能。上外附小70多门“快乐活动”课程就通过这个平台进行网上选课。分析学生选课数据,看哪些课程受欢迎,哪些课程受冷落,就可以为学校今后的课程设置、资源配置、师资储备等提供数据参考。平台还可以通过分析考勤系统中学生的病假数据,分析出各种疾病容易爆发的季节、时间,甚至可以提前预判,以便学校采取相应措施等。

杨蕴敏介绍说,“上外附小智慧校园”项目将分成两个阶段,第一个阶段叫信息化,主要通过平台采集学生在整个学习过程中的数据来进行评价,也就是目前学校正在做的;第二个阶段则是“智能化”,通过对信息技术工具的进一步优化,同时对第一阶段采集的过程性评价数据进行深度挖掘,从而真正反映一个学生的学习能力和学习素养,并给予他们有针对性的指导。使得学校的教学研究建立在实证基础上,从而真正做到个性化培养,因材施教。这也是上外附小全体教师理想化的智慧校园。

正如上外附小校长王石兰所说:“希望通过这个项目,让人工智能助力学校发展,成为学校教育史上一个里程碑式的变革。”

记者:吴华、朱清

图片:上外附小

编辑:朱清