“作文重度恐惧症患者”一个小时后变成作文爱好者,这位老师是有什么魔法吗? | 上海教育传媒网

小编认识一位老师。这位老师和其他很多老师不一样。

如果您问他:您是教哪个学科的?他不会说我是教语文的,教数学的或者教物理的,而是会说:我是研究“学法”的。

这算是个什么回答呢?从小到大,我们也没上过一门课叫“学法”呀!

如果您再问他:请问您是教小学的还是中学的?他会回答说:小学和中学的孩子我都教的。

这又算是个什么回答呢?难道他上午在小学教课,下午到中学去教课不成?

这个不太一样的老师,就是“第一教育”小编曾经报道过的“大象老师”项恩炜(点此回顾)。他所研究的“学法”是自己造出来的一个词,其实是研究每个人不同的学习内在路径。

这种学习的路径是发生在大脑与身体中的,是跨越不同学科、不同学段的,所以,他确实不是传统意义上的语文老师、数学老师,也不是传统意义上的小学老师、中学老师。

可以这么理解,他不是帮助孩子们学会某个学科、某些知识的老师,而是帮助孩子们学会学习的一个教练。他还成立了“成为学习者”工作室,和团队成员一起做这个工作。

可是,这么说还是太抽象啊!我还是想象不出来,到底“学法研究”是干什么的?对孩子的学习会有什么帮助呢?项恩炜讲了个小故事。

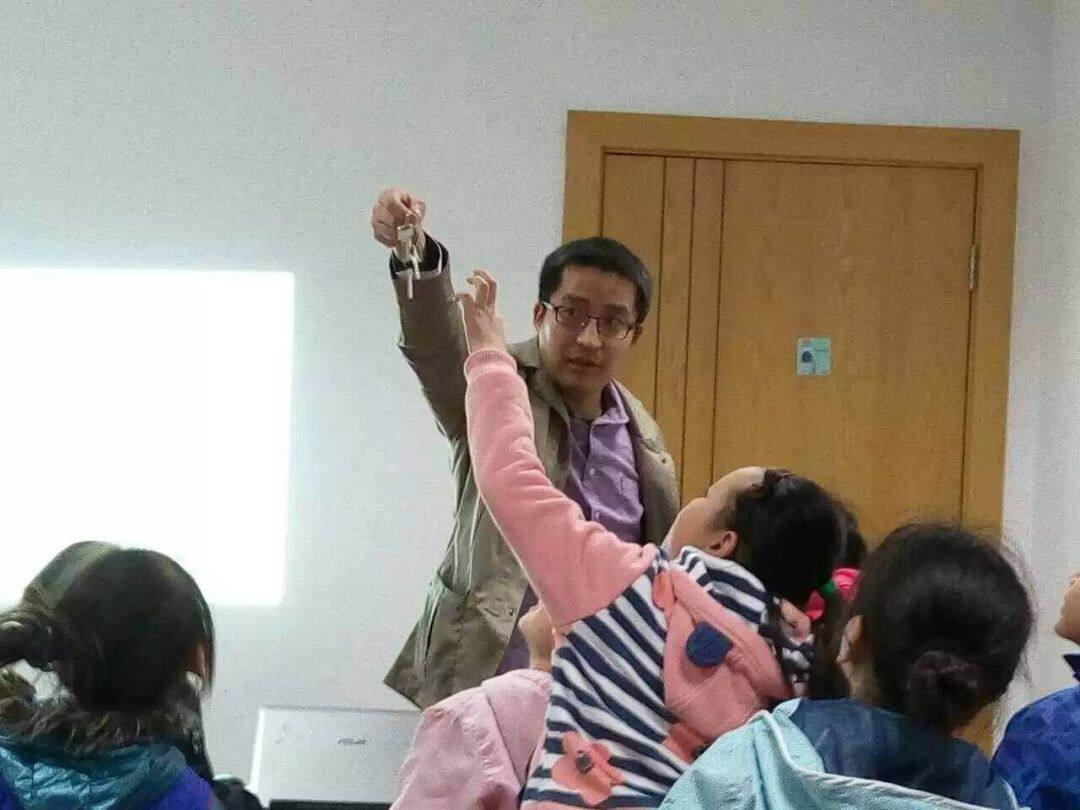

项恩炜和学生在一起

很多人都曾经遇到过这样一个词组——“好词好句”。

一天,项恩炜遇到一个二年级的小女孩在那里看书。伸手从书包里取东西的时候,她的书不小心滑下来了,项恩炜帮她把书捡起来,两个人随意地聊了起来。

“我惊讶地发现,书上竟然有色块覆盖着词语,显然是小家伙涂的。”这个孩子告诉他,老师说,要圈出好词好句。“可是我不知道什么是好词好句……老师说我圈的不是好词好句。”

听了这句话,项恩炜突然意识到,自己从没想过“什么是好词好句”这个问题。“我们要求孩子‘圈画好词好句’的时候,其实是默认了孩子知道我们想表达什么——但问题是,我们未必真的知道自己想表达什么。”

项恩炜说,那一瞬间,他的脑海里迅速翻滚着各种声音。“好词是四字词吗?好像不能这样说。孩子如果光数着字数,缺乏自己和文字的交流,是会伤害阅读本身的。好句是比喻句吗?好像也不行。”

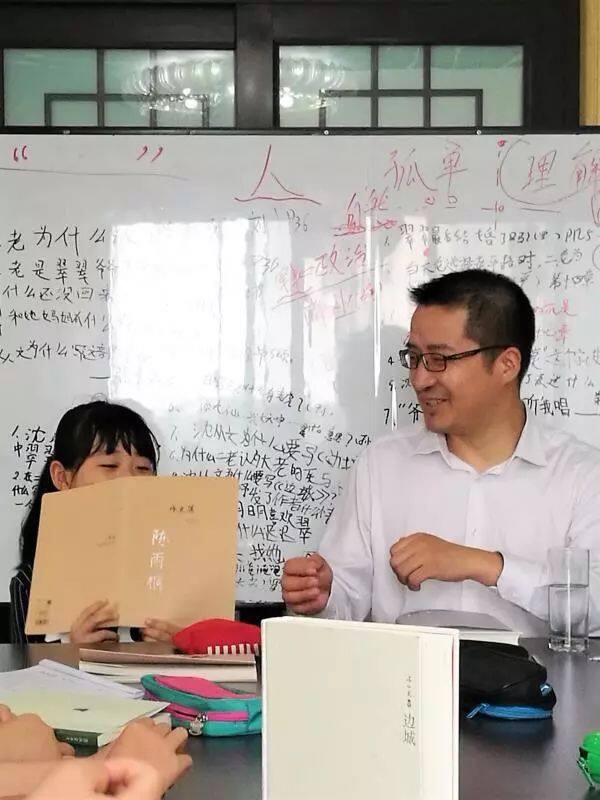

项恩炜和学生在一起

怎么才能帮助孩子感受到‘好词好句’呢?征得女孩的同意,项恩炜看了看她以前圈画的那些词语句子。确实很奇怪:“真理子”为什么被圈出来了?“腾腾”被圈起来了,为什么不把前面这个"慢"字圈进去呢?

他很好奇:这个孩子在这么多字中选中这几个字的瞬间,到底发生了什么?

他先表扬这个孩子圈得好的地方:“我觉得你这个‘憋’字圈画的很好啊!而且,这个字很难写!”“对呀,我也觉得这个字难写才圈的。”

“哦,那这个‘真理子’三个字呢?”

“‘真理’我在其他地方看到过的,我就圈了。”

“那这个‘子’呢?”

"这个……这个……"小家伙似乎忘记自己当时发生什么了。

“是很奇怪啊,这个字又不难写。”

“但是这是一个多音字呀!”

原来如此!估计是平时语文课上,识字教学的过程中,老师会请孩子们重点关注难写字,多音字吧。教法影响学法,在这里可见一斑了。

“那这个‘腾腾’是不是因为字多呢?”她点点头。

“那这句话呢?你觉得哪里很特别呢?”“我也不知道,我就是觉得很搞笑……”孩子的语言特别有意思。一边诚实地说着不知道,一边同样诚实地做了解释。

“但是老师说我这些都不是好词好句……”小家伙一脸无奈。

“那你们老师说什么是‘好词好句’了吗?”

小家伙忽然睁大眼睛看着我,嘴唇抿紧。空气凝固了一阵,最终,她摇起了头。

我不能回答“什么叫好词好句”,但我是否可以帮助孩子体验到一丝在这个问题上的积极体验呢?

“那你愿意知道叔叔是怎么圈画好词好句吗?或许我能帮到你的……”项恩炜告诉她,自己会去圈那些“和眼睛看有关系的词语,比如说和‘颜色‘有关系的词语’”,和“耳朵听声音有关系的词语”……

“你试试看,读过去的时候,觉得哪个词语是需要用眼睛看,用耳朵听才能写出来的?”

小家伙很聪明,就在刚刚的页面上圈了“深桃红色”、“呱——呱”、“扑通扑通”等,这些应该比“真理子”更像“好词好句”。

在这个小故事中,项恩炜至少用到了几个“学法”分析的要点。

首先是必须了解一个孩子的学习起点,所以他要看看这个孩子已经圈出了哪些词语。

第二是要了解孩子在学习时的思考过程,所以他要和孩子沟通,了解孩子圈出这些词汇时的情景和想法。

第三则是用孩子能够理解的语言,为孩子找到调整的方向。还原写作发生的过程,一个用心写作的作者,是要调动自己的全部精力进入并体验一个世界的。这时候,看似坐在椅子上的作者,其实是要听到、看到、感受到很多来自另一世界的信息,词语的流淌是在这个情况下发生的。比如用“需要眼睛看”“需要耳朵听”这样的表达,希望请孩子在体验身体与文字关系的角度,发现那些写外形、声音等的词汇,从而制造体验写作发生状态的机会。

项恩炜作文公开课

长时间沉浸在学生问题中,项恩炜和他的团队正在研究如何用学法分析解决孩子们和家长们在学习中的一些痛点:比如写作文。更具体的说,他主要聚焦两个问题:为什么孩子读了那么多书,还是写不好作文?为什么孩子有那么多经历,却不会用到作文中去?

项恩炜对上海师范大学师范生进行培训

他最近曾经上了一堂课,短短一个小时左右的时间,把几个上课时惧怕作文的“作文恐惧症患者”生生变成了下课时不肯走,一定要把作文修改完的“作文爱好者”。

说是一堂课,其实是某个企业为员工子女提供的福利活动,所以,当天来上课的十来个孩子大小不一,大的小学五年级,小的还在上幼儿园。就是这十来个孩子,也显然都是被家长们“抓”来“哄”来的。

“大象老师”说:“喜欢写作文的人把手举高高!”没有人。

“我不喜欢写作文,但是一定要让我写的话我就写。这样的人把手平举起来。”有三四个孩子犹犹豫豫举起了手。

“我不喜欢写作文,除非你强迫我我就完成任务!这样的人把手举得低低的。”又有三四个孩子举起了手。

“我讨厌写作文,打死我都不写!这样的人把手放到背后。”两个大孩子很快很坚决地把手放到背后去了。

这样参差不齐的生源,这样抵触作文的情绪,师生之间、学生之间彼此之间都不熟悉,这个课该怎么上呢?孩子们坐在前面的座位上,家长们则在后面看着大象老师。

项恩炜先让所有孩子站起来排队报数。最小的孩子还不会报数,在大孩子的指点下总算乱七八糟报完了数。看到孩子们都学会了报数,项恩炜很高兴,让孩子们再次报数。这次孩子们很快完成。他又让孩子们第三次报数,并且增加了难度:要配合自己拍手的节奏来报数。孩子们的好胜心被激发了,默契配合,完成了这次挑战。

这时,原本彼此陌生、隔阂的气氛已经融化,孩子们兴致勃勃地看着“大象老师”,评价他长得一点都不像大象。

项恩炜笑了:我一个人是不像大象,但是如果我们这么多人一起,就可以更加像一头大象了!

孩子们围到项恩炜身边,跟着他一起“咚咚咚”地跺脚假扮大象。项恩炜引导孩子们注意听:“这个声音不是一头大象,是一群小象啊!”于是,孩子们跟着他的节奏,一起“咚、咚、咚”地往前走。“我们现在要过河了!”大象的脚步声变轻了;“我们现在要上山了!”,大象的脚步声变沉重了;“我们现在下坡了!”大象的脚步声变急促了……

不管年龄大小,孩子们都玩的不亦乐乎。

体验之后,进入口头输出阶段。项恩炜让孩子们到自己的父母身边,去把刚才的经历讲给父母听。有的孩子兴奋地讲个不停,也有的孩子酷酷地一句话不肯讲——项恩炜并不强制。他在这个过程中主要是收集每个孩子的语言偏好、表达能力的起点是什么样。

接下来是文字输出。孩子们有的草草几笔,有的絮絮叨叨,把刚才的经历用文字表达出来。项恩炜看了看,各有各的问题,但这节课要解决的事一个共性的问题:对声音的表达。这也是这节课的主题“唤醒耳朵”。

有的孩子写他们“咚咚咚”地走路,项恩炜说:“我们是这样咚咚咚地跳着走吗?”孩子们在哄笑中意识到了节奏,自己在中间加上了“顿号”。有的孩子整个过程中没有出现一个描写声音的词,项恩炜引导他们打开自己的耳朵听一听;他还引入孩子们都熟悉的诗经、唐诗等内容,让大家意识到声音在文字中的美丽存在……

就在一阵阵笑声中,一堂课结束了。项恩炜再次询问孩子们现在是否想要写作文,是否相信自己能够写好作文,所有人都把小手高高举起来了。

这是魔术吗?

项恩炜摇摇头:“一定要坚信,每个小朋友都能写,愿意写,很想写。因为表达是一种天性。”在他看来,那些惧怕写作文的“作文困难户”往往是因为之前在写作中遇到了不愉快的体验,“所以我们要给他创造安全、愉快的体验。让他觉得‘原来我也会’。”

教师工作坊现场