印痕育美,AI赋能!这场论坛解锁初中美术教育新样态 | 上海教育传媒网

作者 | 刘文婷

“妈妈这么大岁还学AI,担心别人说你‘low’吗?”面对女儿的“灵魂拷问”,浦东新区学科带头人、上海立信会计金融学院附属学校美术教师陈安的回答斩钉截铁:“再‘low’我也要学。”拥抱AI,让创意实践与版画作品相融,在一版又一版的作品打磨中,陈安和学生们惊喜连连。古老的版画艺术也可以突破想象边界,甚至呈现出“赛博朋克”的未来感。

9月23日,上海市浦东图书馆内墨香与科技感交织。上海立信会计金融学院附属学校在此举办“印痕育美:版画里的核心素养生长记”陈安老师版画特色教学成果交流展。陈安指导学生们创作的数字版画吸引了众多参观者。

版画为根,AI为翼

老艺术有了新表达

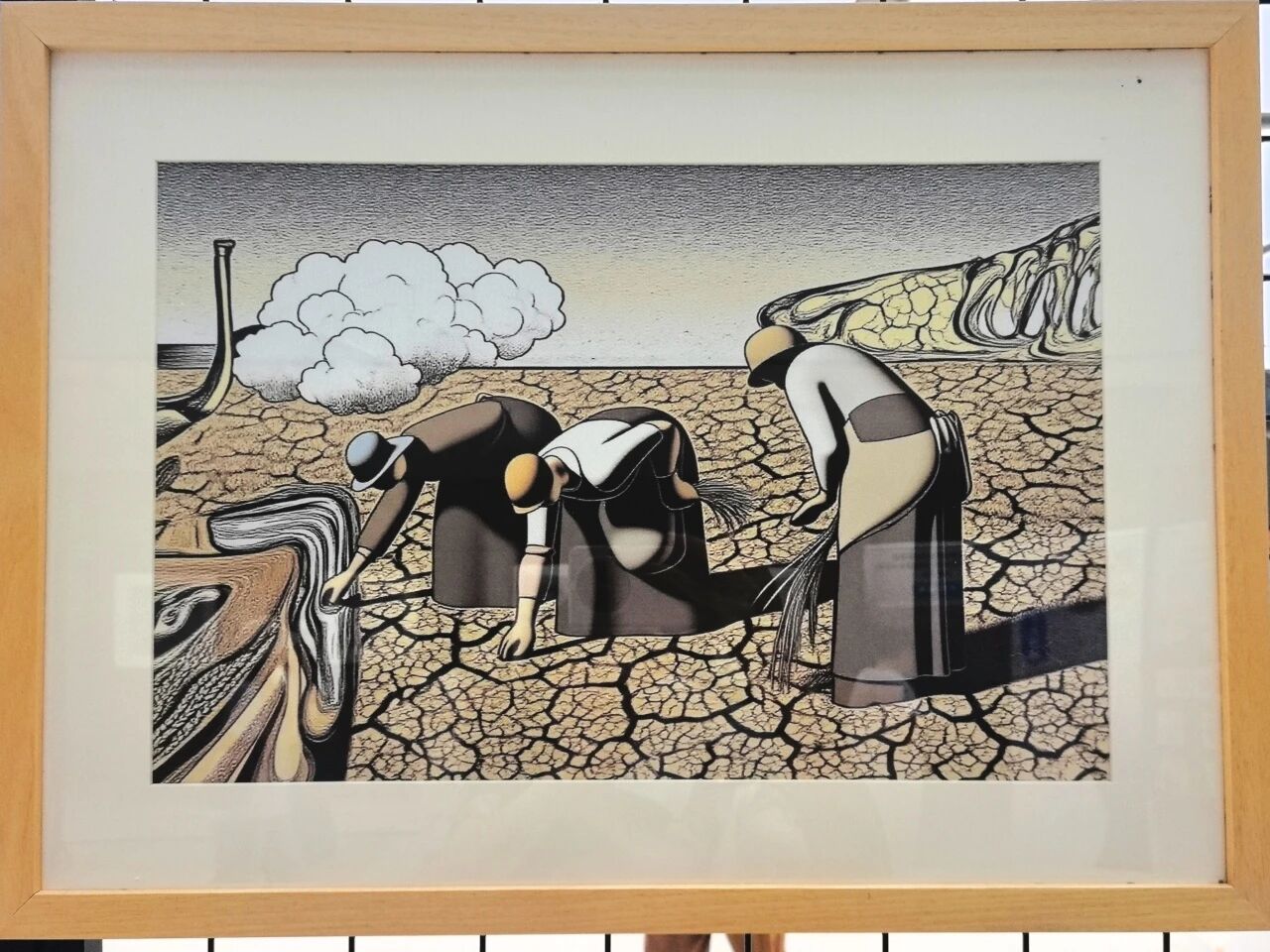

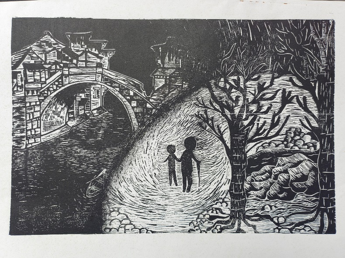

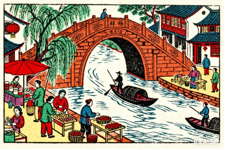

走进浦东图书馆一楼展厅,百余幅初中学生版画作品铺满墙面。黑白木刻中,水乡老桥的纹理清晰可见;梵高的“拾麦穗者”中的麦田变成干旱龟裂的土地,“颗粒无收”的场景传递出环保理念。“这是学生们利用AI反复磨稿后诞生的作品,”陈安介绍道,“传统版画教学常困于‘技法传授’,而我们要让学生在刻刀与油墨间读懂文化,在AI辅助下释放创意。”

学生版画作品

“故乡的桥”是陈安指导的项目化学习课程。学生们实地调研浦东老桥,溯源桥文化,用AI生成思维导图。创意实践阶段,AI根据学生想法生成多版草图,再结合木刻、套色等技法打磨细节。上海冬天少雪,学生们用AI模拟“水乡雪景”,弥补创作局限。“学生们越做越开心,”陈安笑着说。在AI技术赋能下,学生们以达·芬奇、梵高、达利、毕加索等美术大师作品为蓝本进行新的版画艺术探索实践,感受艺术之美,探索智能创新。作为市级课题“基于本土传统题材的版画课程的开发与实践”的子课题之一,“老城厢之此景此物系列版画”的负责人,陈安又带领学生用版画形式融合剪辑手段,“让老上海风情‘动’起来”。

“从单一创作到智能迭代,艺术追求无止境,立信附校师生也始终在艺术探索的路上。”立信附校校长季霜展示学校的校徽并透露,“这个校徽正是我和AI一起设计的。”在设计过程中,他经历过磨了无数版本仍然得不到满意作品的崩溃,偶然间一次尝试3D设计让他眼前一亮,校徽设计就此也有了雏形,也让他深刻感受到AI技术赋能的无限可能。

上海立信会计金融学院附属学校校徽

季霜介绍,自2006年起,学校持续获评浦东新区艺术教育特色学校,确立“以艺育人、以艺促教、以艺育智”的发展之路。学校以版画艺术为主线,分年级组建社团,推动社团实践与课堂学习、校内教育与校外实践深度融合。如今,学校版画课程已形成“逆向驱动+本土文化+AI融合”的特色模式,引领艺术教育,推动核心素养落地生根。

协同创作、评价革新

AI正重塑美术课堂

AI时代,技术如何为美术教育开辟新天地?课程重构、创新教学、评价优化如何实现?当天举办的“AI赋能初中美术特色课程构建与实施”主题论坛上,来自上海多所学校的美术教师、教育专家观摩画展、分享案例,探索人工智能赋能美术美育的创新路径。

上海市临港实验中学教师张波以UBD(追求理解的教学设计)模式为核心,围绕“我眼中的校园风景”项目,实现油画课程教学评一体化设计。利用AI辅助学生生成“校园风景参考图集”,帮助学生找到创作灵感。“过去学生常问‘老师我该画什么’,现在会主动思考‘我想通过画面表达什么’。”张波说。

“我就是万人敬仰的太乙真人。”“我命由我,不由天!”在上海浦东新区民办欣竹中学教师于宛伶的“动态沙画”课程中,利用AI生成卡通形象参考图,再用沙画技法呈现故事,添加旁白与数字人配音,学生们创作的沙画作品就“活”了起来。于宛伶发现,从项目启动到技术赋能合作创造直至影片剪辑的全过程,教师指导的占比越来越低,学生与机器协同工作的占比越来越高。“AI从‘辅助工具’升级为‘创作伙伴’,学生学会了熟练运用AI与剪辑软件,让作品呈现出丰富的创意与文化内涵。”

AI在评价革新方面的作用已成为教师们关注的焦点。上海市进才实验中学教师周佳云用游戏闯关的形式解锁透视和色彩教学,将透视、色彩知识转化为“闯关任务”。学生们化身“维和部队调查员”,任务是“绘制一幅魔立方主题插画”,通过三课闯关逐步掌握透视与色彩知识。每关对应“获取装备”(即掌握知识点),同时融入分层评价。通过“游戏闯关”,学生们不再觉得“透视枯燥”,带着“闯关拿装备”的兴奋劲儿,评价方式的改变让学生更有动力,“有学生为了拿到‘传奇调查员’称号,主动优化作品。”周佳云感慨道,“若我们把学习当成一场有趣的冒险,用故事吸引学生、用任务驱动学习、用多元评价激励创造,美术课堂一定会充满乐趣。”

是工具不是替代者

AI时代美术教育需守正创新

浦东教育发展研究院临港分院美育研究员、特级教师瞿剑宛介绍,如今,浦东新区“一校一品”的美育生态正通过AI焕发新活力。他认为,AI为美育带来的不仅是工具革新,更是课程理念的升级——从“教师教技能”到“学生创作品”,从“单一评价”到“多元反馈”,这种转变能更好地落实“审美感知、艺术表现、创意实践、文化理解”四大核心素养。

“AI技术突飞猛进,让二次创作变得简单易行。无论是邀请AI参与教学互动,还是用AI辅助作业创作,都能有效激发创意、活跃课堂。”上海市香山中学教师田芳洲通过技术赋能教学实践感受到,AI“桥梁”连接学生的好奇与经典的高深,连接抽象的见解与具体的实践,最终实现从“知识本位”到“素养本位”的转变。

上海立信会计金融学院附属学校学生们在创作版画

在美术课堂中,教师们如何更好应用人工智能这一有力辅助?“美术教育的创新,在于我们既敢用新技术,又不丢学科本质。”上海市教师教育学院中学艺术高中美术教研员徐韧刚研究员强调,AI在美术课堂中的定位应是“高效工具”,而非“艺术替代者”。在他看来,“未来教师要聚焦‘AI做不到的事’:培养学生的审美感知、文化理解,传递艺术中的人文情怀。”徐韧刚建议,美术教师可借助AI提升效率,如用AI生成教案初稿、整理学生作品档案,但需在“课程设计、素养评估”上投入更多精力,避免“为技术而技术”。

此次活动由上海市教师学研究会、上海市浦东教育发展研究院主办,上海立信会计金融学院附属学校承办,浦东图书馆、浦东新区教育协会美术专业委员会协办。