金石为媒·美育铸魂:复旦探索文化双创育人新范式 | 上海教育传媒网

作者 | 臧莺

通讯员 | 张婷怡 王洁

摄影 | 徐俊

适逢复旦大学建校120周年,4月29日,“对话·守正·创新”文化艺术双创交流座谈会在复旦大学光华楼思源报告厅举行。据了解,本次座谈会以习近平总书记关于“推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”的重要论述为指引,围绕如何将篆刻艺术转化为浸润式育人资源,推动美育与思政教育的融合,更好实现以美化人、以美育人,邀请到中国美术家协会主席范迪安、中国艺术研究院篆刻院名誉院长、博士生导师骆芃芃等深耕美术、篆刻领域的重量级嘉宾来到复旦,共同探讨高校美育与文化传承创新的融合发展路径。

字字珠玑,共话“两创”

复旦大学副校长陈志敏在致辞中指出,中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,篆刻艺术作为其中的璀璨明珠,承载着深厚的文化底蕴和独特的审美价值。复旦大学始终坚守文化传承与创新的使命,以书画篆刻教育滋养师生心灵,积极推动篆刻艺术在复旦、在上海走向大众。

中国美术家协会主席范迪安以“美术的传承与创新”为题,提出新时代的美术工作者应深入学习贯彻习近平文化思想,以大历史观和大时代观来推动美术、书法、篆刻等艺术发展。在新的历史交汇点上,高校作为文化传承创新发展的重要阵地,必须坚持以培养中华文化的传承者和弘扬者为己任,坚定文化自信,坚持守正创新,推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。

中国艺术研究院篆刻院名誉院长、博士生导师骆芃芃以“我们身边的篆刻艺术”为题,深入浅出地阐述篆刻艺术的丰富内涵与独特魅力。篆刻艺术在新时代的传承与保护,需要关注其表现对象、载体和社会文化功能的演变,不断探索其在当代社会中的发展路径。

主旨演讲结束后,与会嘉宾和复旦师生代表进行了互动交流,西泠印社出版社原社长、西泠印社理事、浙江省文史馆员江吟以“大众篆刻十八讲”为切入点,提出降低传统技艺门槛,推动篆刻从“精英艺术”转向“大众美育实践”。

复旦大学历史地理研究所教授、复旦大学大众印社指导老师张伟然分享了复旦篆刻育人实践经验,包括一个工作理念、两类课堂建设和三级育人机制,不仅提高了学生的专业学习能力,还在健全人格、培养家国情怀等方面发挥了重要作用。

从初识篆刻的惊艳到躬身传承的求索,社会发展与公共政策学院2021级本科生、复旦大众印社原社长张婉秋分享了自己在复旦四年的篆刻学习之旅,这既是个人与传统文化深度对话的成长记录,更折射出当代复旦青年推动文化双创的实践智慧。

如琢如磨,薪火相传

复旦大学的书画艺术教育基因深植于创校之初的文化选择。1905年马相伯手书篆体校名,以青铜器铭文为灵感设计的校徽,奠定了“金石载道”的美学传统。1979年,在苏步青、谈家桢等学者推动下,复旦大学成立全国首个高校书画协会。2012年,复旦的篆刻爱好者秉持“大众篆刻”理念,自发组建了“大众印社”这一美育社团,肩负着传承与弘扬篆刻艺术的使命。

近年来,复旦大学逐步构建起从课程设计、师资队伍,到书院空间、书院活动的完备育人体系,持续拓展篆刻教育的传播渠道,让其扎根校园,服务社会。通过第一课堂做大书画篆刻爱好者的蓄水池,依托书院加大第一课堂、第二课堂的联动,配齐配强社团指导老师、举办线上线下展览,建设一批传统文化研习空间,全方位、系统性地促进大众篆刻理念与审美教育、思政教育和校史教育相结合。令人欣喜的是,大众印社成员不仅积极参与各类篆刻主题展览及大赛,还推出了“大众篆刻云课堂”等系列推送,让这一传统文化在新时代背景下实现了创新性发展,为文化自信的树立和文化强国建设贡献复旦青年的实践力量。

从创校伊始的篆书校徽设计,到马相伯校长在抗战期间卖字筹钱、支援前线,到1979年成立全国首个高校书画协会,再到近年来构建起完善的篆刻教育体系,一代代复旦人已然成为文化传承和发展的鲜活载体——这既是复旦“文化自觉”育人理念的生动实践,更昭示着中华文明在守正创新中永续发展的生命力。

金石为开,守正创新

座谈交流会上,西泠印社出版社原社长、浙江省文史馆员江吟将《大众篆刻十八讲》赠送给复旦大学,复旦大学教务处处长林伟上台接受赠书。《大众篆刻十八讲》以其系统全面的内容,为篆刻艺术的传承与创新提供了丰富的理论支持和实践指导。这不仅是知识与文化的传递,更象征着各方在文化传承与创新理念上的深度交流与融合。

会场之外的“篆刻体验区”成为活动一大亮点。“小刀郎篆刻机”体验活动区吸引了很多人驻足。研讨会结束后,同学们纷纷上前,在工作人员指导下亲手操作篆刻机,感受科技助力下篆刻艺术的独特魅力。

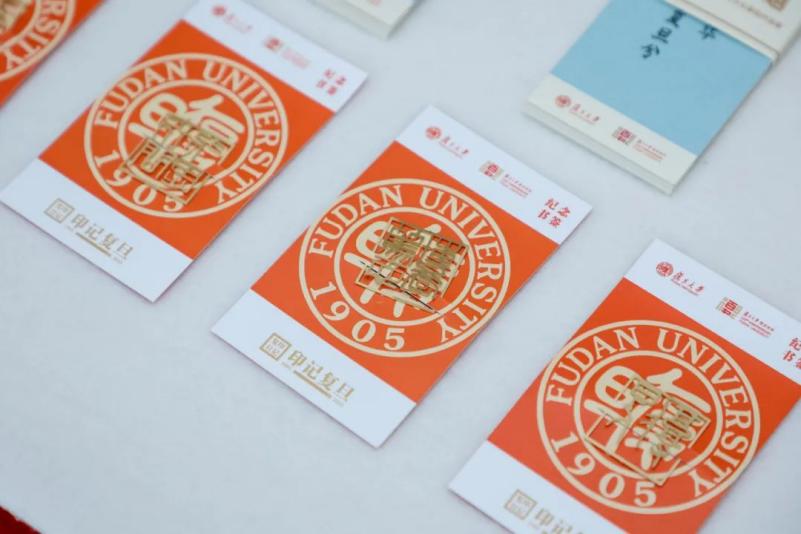

近年来,复旦大学在篆刻艺术教育方面持续发力,积极促进篆刻艺术在校园内外的传播与推广。为纪念复旦大学建校120周年,推动艺术教育与思政教育相结合,承续复旦大学书画篆刻艺术教育的传统,复旦大学于今年3~5月开展“印记百廿 印向卓越”大众篆刻作品展。展览主创团队历时半年,从浩瀚校史中凝练兼具历史意义与时代共鸣的126个关键词条,依托大众印社作品征集大赛及《玺印赏析及篆刻实践》课程,面向师生、校友等大众篆刻爱好者征集了142枚篆刻设计稿。

线上展览自3月起已通过“人文相辉”“书院在复旦”等公众号与观众见面,以数字化形式展现篆刻艺术。线下展览则通过实物印章、专题展区,生动呈现篆刻成果。尤为值得关注的是,实体作品中既有传统篆刻技艺的精彩展现,也有融合3D打印、激光雕刻、玻璃微珠、软陶泥等现代工艺的创新之作,充分彰显篆刻艺术在新时代的“创造性转化和创新性发展”成果。

“印记百廿 印向卓越”大众篆刻作品展不仅是对复旦大学篆刻艺术教育成就的全面回顾,更是其面向未来、持续推动文化传承创新的有力宣言。