深海作业、拖网、鱿钓——这群大学生在“淞航号”上过暑假 | 上海教育传媒网

作者 | 陈之腾 李婷

摄影 | 陈子越 朱泽辰 李柏萱

8月7日,在上海海洋大学“淞航”号上,同学们注视着正在收紧的拖网,这已是他们登船后的第46次拖网作业。然而对待每一次“渔获”的到来,大家总是满怀期待,既惊喜于新鲜渔获物的到来,也激动于捞到“大货”时的心潮澎湃。

拖网渔获物采集

两个月前,上海海洋大学渔业资源调查船“淞航”号再次出航。本次的航次任务为2024年度西太平洋公海渔业资源综合科学调查。本航次团队由21名师生共同组成,航次计划调查70余天。正值暑期,探索海洋奥秘,开展拖网作业、感受鱿钓乐趣等,对于出航的同学们来说也是一次特别的暑期社会实践。

“淞航”号离港

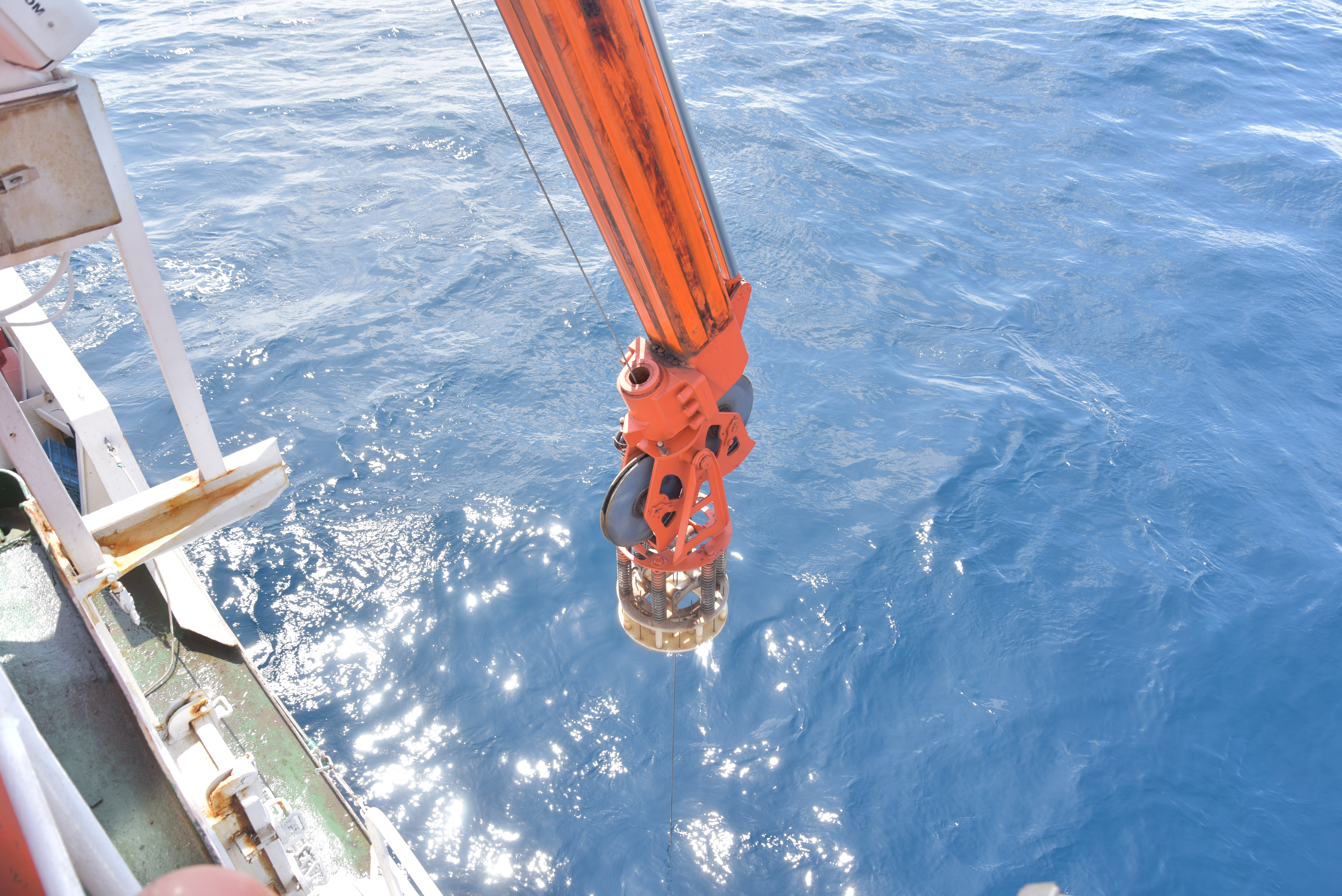

“科考调查内容主要包括渔业资源调查、渔业声学评估、渔业水环境要素调查、浮游生物调查及鱼卵仔稚鱼调查,是涵盖了多方面的综合科学调查。”本航次首席科学家,上海海洋大学海洋生物资源与管理学院副教授叶旭昌介绍,“淞航”号具备中层和底层拖网、金枪鱼延绳钓和灯光鱿鱼钓三种鱼类采样作业方式,并配备多波束系统、CTD、水下机器人、水文绞车、渔探仪等调查设备。同学们通过现场调查与数据分析,将课本上的理论知识转化为解决实际问题的能力。同时,每次航行的渔获物均由同学们亲手进行生物实验的取样工作。

鱿鱼钓通常在深夜开展作业,首先会通过雷达和声呐进行精确定位,然后再开启船身两侧的集鱼灯并下网台和钓线,鱿鱼一般生活在几十米到几百米的深海,利用鱿鱼的趋光性且喜欢晚上活动,通过灯光照射吸引鱿鱼,再将仿真夜光鱼钩(夜光吹筒钩)依次释放到海里,看起来像一条条发光的小鱼,使得趋光性的鱿鱼异常兴奋,便激发了鱿鱼群的捕食欲望,鱿鱼纷纷扑上来抢食被勾住,从而使得鱿鱼被钓起。

学生用手进行灯光鱿鱼钓

师生进行灯光鱿鱼钓实验

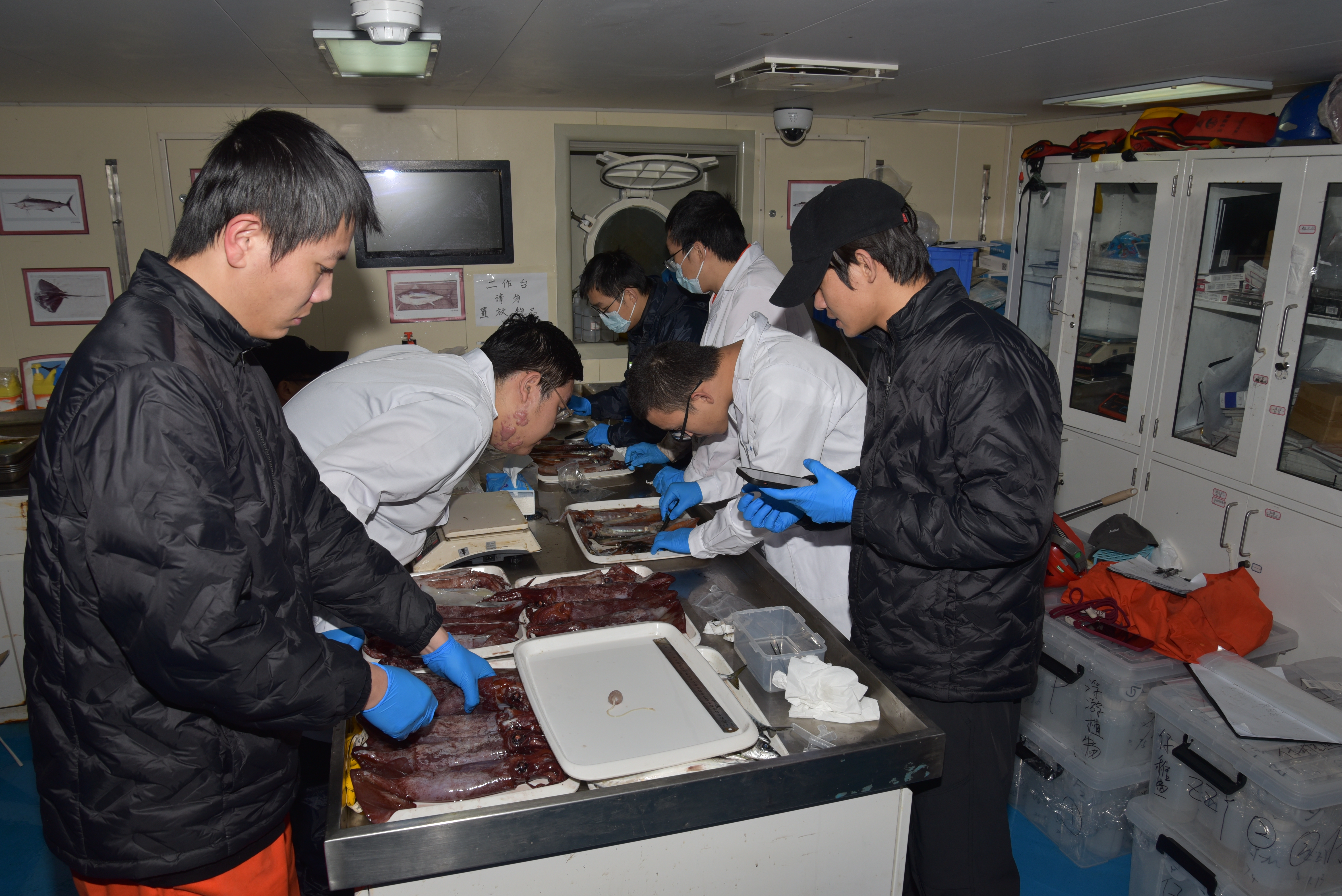

“我们通过鱿鱼解剖进行生理结构性研究,以期了解该区域鱿鱼更多的生存环境和洄游路径。”海洋生物资源与管理学院23级水产专业博士研究生赵振方说。“实验室里,同学们忙得热火朝天,通过称重、长度测量、解剖分割等步骤,并进行理论验证。通过参与具体项目、解决实际问题,同学们逐渐建立起对学科的自豪感、对专业的认同感以及对团队的归属感,除了常规的渔业资源调研,我们还进行了CTD水环境采样、海洋气象数据监测等工作。”

海洋生物资源与管理学院海上临时党支部书记陈子越表示:“通过大洋的社会实践,同学们亲身体验了专业知识的价值与魅力。拥抱大海、拥抱未来,希望同学们在生命力最旺盛的日子里,闯大洋、赴深蓝,让生命跃动海洋的风采,书写蔚蓝的人生。”