集装箱变书房,上经贸大构建15分钟校园文化圈 | 上海教育传媒网

记者 | 魏小潭

通讯员 | 李蕙兰

“制作苏扇要非常有耐心,看似简单的骨架,其实需要经过多道工序才能制成……”日前,在上海对外经贸大学校园里,制扇技艺传承人吴军正在由两间集装箱改造而成的校园书房里,向几名大学生讲解苏扇骨架制作工艺。伴随着袅袅的《声声慢》曲调,同学们拿起手中的竹条,沉浸在一堂别开生面的非遗手作体验课中。连廊那头的展厅里,在一幅幅精致的苏州剪(刻)纸非遗作品前,还有不少学生正在驻足欣赏。

在学校龙兴港河畔的学思楼东广场,一座由花园连廊和两个亲水玻璃房组成的校园文化新地标悄然出现,引来师生纷纷打卡驻足。金山农民画、彝族手工艺品、大足石雕、傩面具……书房里,学生讲解员正依次向参观人员介绍这些非遗展品,约60件展品都来源于大学生暑期专项社会实践活动,涵盖了汉族、苗族、傣族、彝族、维吾尔族等10多个民族非遗项目。

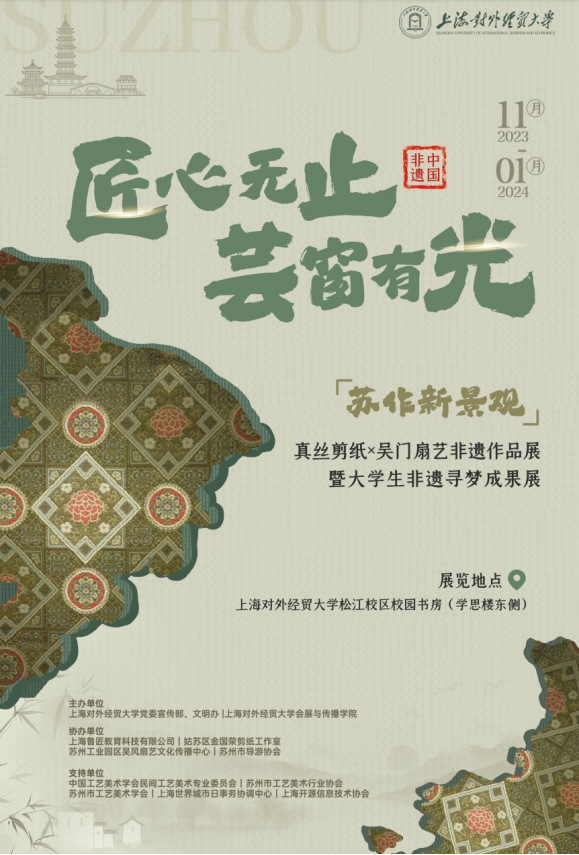

在今年的世界读书日期间,上海对外经贸大学就以“文创”为主题落成了1.0版本的“校园书房”,着重校园文创展示和推广,受到师生和校友的关注和喜爱。按照校党委宣传部规划,第二家“校园书房”项目定位“文展”,突出文化艺术展览主题。此次展览以“匠心无止,芸窗有光”为主题,举行了“苏作新景观”真丝剪纸×吴门扇艺非遗作品展暨大学生非遗寻梦成果展。在展期间,更有各类非遗工坊、专题讲座、城市和跨文化主题“真人图书馆”等活动等待师生们前来解锁。

今年暑假,2022级新闻专业学生蓝晓玥参与了“兴文化 促振兴”暑期专项社会实践活动,和小组成员前往广西东兴,对边境文旅、京族非遗等进行深入调研。她说:“把非遗‘搬到’校园里,与传承人对谈,和同学们一起体验,这样也能让我们对非遗产生更加深刻的认识。”

会展与传播学院“兴文化 促振兴”暑期专项社会实践活动聚焦“非遗文化”与“乡村振兴”,以青年之力推动非遗传承与乡村振兴相互赋能,让非遗文化在现代社会“活”起来,成为助力乡村振兴的重要载体。该活动已持续开展三年,师生们深入上海、新疆、云南、青海、贵州、重庆、吉林等二十多个省区市的“基层一线”“田间地头”,面向60余个国家或地方级非物质文化遗产展开实践调研。

“课间出来走走逛逛,教学楼旁边就能实现逛展自由!”过去的学思楼东广场上,作为地标的几座雕塑建筑长久伫立于此,来往学生行色匆忙;而今一座新的校园书房依水而建,成为了师生课后阅读、观展、休闲的好去处。

据悉,“校园书房”系列主题项目选址思源湖畔、龙兴港河岸、校园湿地等自然景观,通过集装箱改造、临时建筑搭建等方式,以书籍和阅读为链接,与校园文化、学校特色、教育功能等充分结合,运用时尚的建筑设计风格,打造一系列集公共阅读、沙龙论坛、艺术展览、文化展示、书店、书吧于一体的高品质公共文化和阅读空间。学校将在松江校区打造“文创”“文展”“文旅”“文脉”“文艺”5个主题校园书房。在上经贸大古北校区,还将打造“文博”为主题的校园书房,使之成为国际组织文化宣传的展览馆、人才交流的会客厅、能力提升的加油站。

“我们将从校园灰色空间改造入手,彰显独特的人文色彩与文化风格,所有公共文化空间的升级改造都围绕构建校园‘15分钟阅读圈和文化圈’目标。”上海对外经贸大学党委宣传部副部长陈颖辉介绍道,“当学生漫步校园,15分钟内可以体验到包含阅读、沙龙、艺术展览、生态探索等不同主题的活动,师生可便捷地参与并享受形式多样、富有特色的各类文化产品和服务。”