数字时代,医生的科普IP打造的如何?国内首个相关报告出炉 | 上海教育传媒网

记者 | 白羽

数字时代,医生的科普IP打造的如何?近日,由复旦大学发展研究院、复旦大学新闻学院、复旦大学全球传播全媒体研究院,以及复旦大学健康传播研究所联合主办的国内首个《数字时代中国医生健康科普评价报告》专家研讨会在复旦大学举行。

复旦大学新闻学院孙少晶教授团队和复旦大学发展研究院王帆研究员团队历时半年多,通过对抖音、微博、微信三大社交媒体平台健康科普内容的分析,完成该报告。《报告》瞄准健康科普领域,聚焦医生群体,考察数字化进程中的健康科普特点及问题,是国内第一个有关数字时代医生健康科普的评价报告,旨在帮助医生提升健康科普效果,为促进公共健康水平贡献力量。

研究团队经过多轮的数据搜集和分析判断,最终确定了认证为医生的930个抖音账号,10346个微博账号,以及排名前200位的微信公众号。该报告通过对微博、抖音、微信三个平台医生账号及内容抽样分析总结出一些重要发现。

报告显示,在主管部门的大力支持下,医生科普近几年呈蓬勃发展趋势,比如微博上认证为医生的账号超过1/4为近三年新注册。这些优质的健康科普内容,为传播科学健康知识、抵制虚假健康信息、提高公众健康水平做出了重要贡献。三大数字平台上的健康科普内容数量增长明显,其中微博上头部医生账号发帖最高的超过10000条,抖音平台上头部医生账号发表的科普视频数量最高超过2000个,微信平台上头部医生账号发文数量超过3000篇。

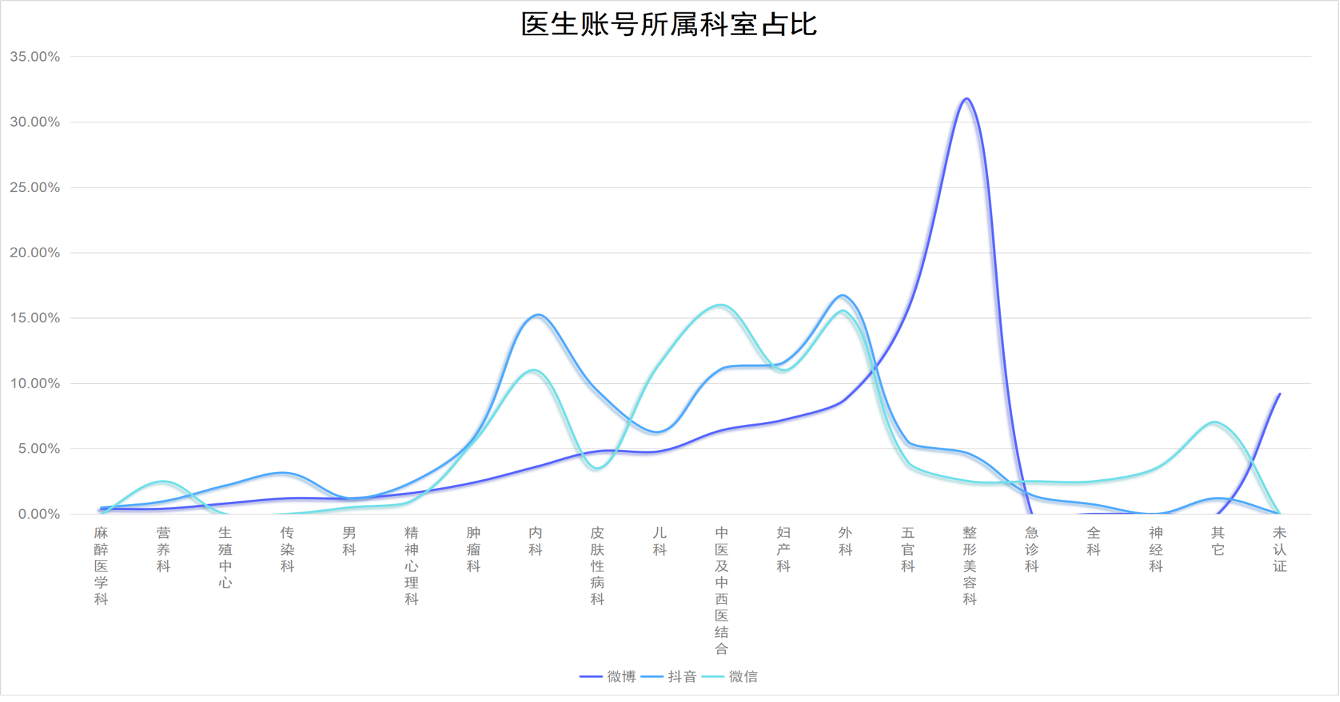

国内医生在数字平台上的科普力量区域分布广泛,但参与规模及影响力受地域、性别、医院、科室、职称、职务等多种因素影响。报告分析发现,科普力量高度集中在北京、上海、广东等发达地区;专科医院在微博平台占比相对较高,综合医院在抖音平台占比更大;外科、内科、中医科在抖音、微信平台上更加普遍,而整形科在微博上占比较高。

总体而言,医生在数字平台上的自我介绍总体上显示较高亲和力,展现出较好的职业形象和专业权威。医生常用单位认证、职业服饰、真人头像、称号奖项等内容,配以跨平台、多账号、多媒体形式进行个性化展示。但一些医生在不同平台上提供的个人信息存在出入和差异,有过度营销或虚假宣传等隐患。

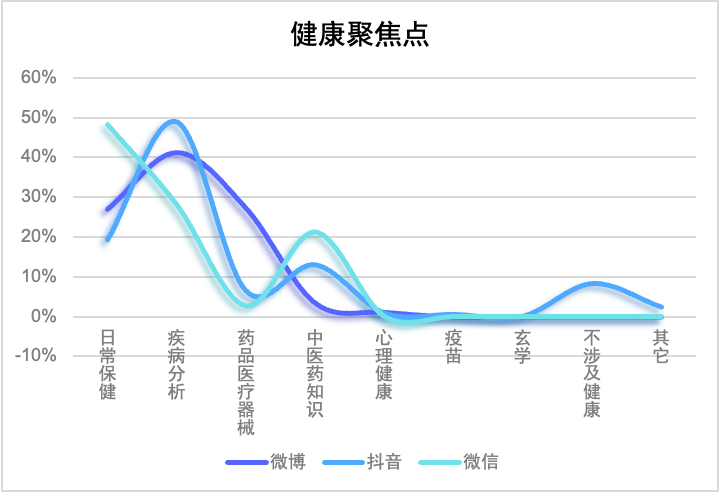

报告指出,关于慢性疾病与生活方式的健康科普内容比较丰富,而隐性健康话题(如心理健康)的可见性与关注度明显不足。在阅读量较高的内容中,日常保健与疾病分析占比较高,癌症、中医药知识内容占较大比例,而心理疾病、疫苗等主题的内容相对较少。同时科普内容中出现一些灰色话题地带,如所谓玄学和健康、求孕祈福等,伪健康信息夹杂在科学信息中。

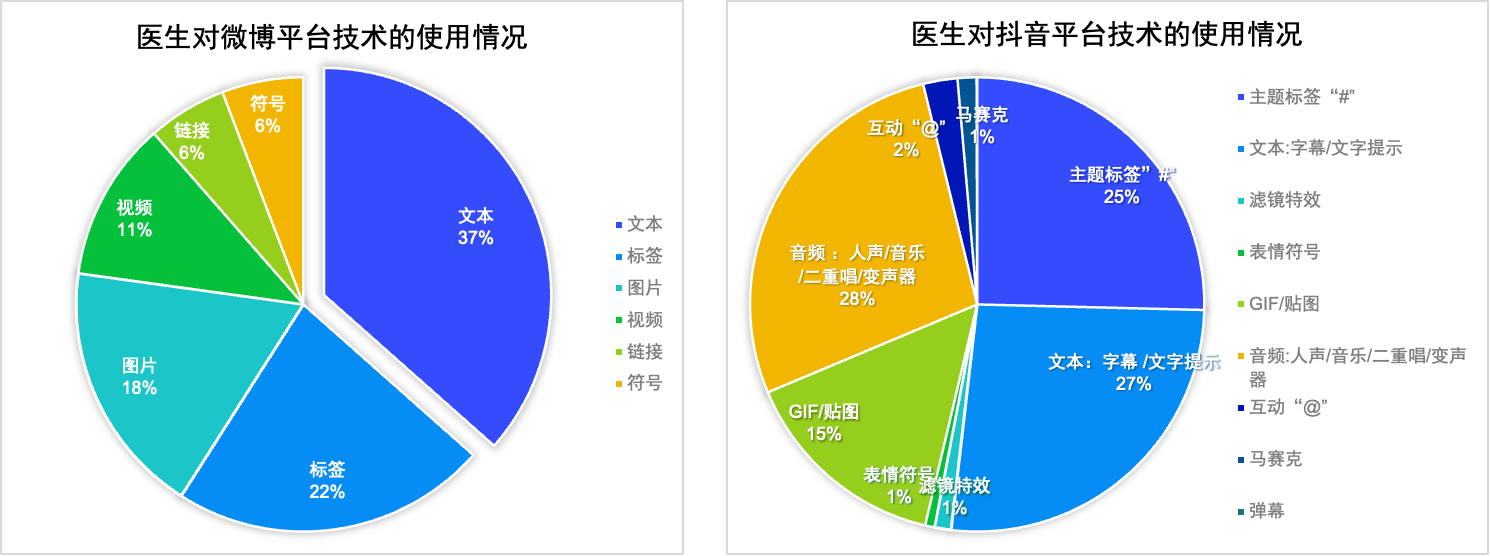

健康科普内容在表达上显示出对趣味性、通俗性的追求,如微博上相关科普内容常结合幽默流行语,抖音上相关视频通过配音、辅助道具等增加活泼性,微信上相关文章总体上文风平实,但注重图文结合。研究发现,一些专业知识传播话题依然存在未“出圈”的现象,一些科普内容语言风格过于晦涩,甚至直接摘抄自古代药典,但解释与转译不到位;一些医学专业术语与民间流行医疗术语交叉混合,造成语义混乱。

研究同时发现,医生在数字平台上积极使用评论、超话、群聊、数字符号等与患者连接,发挥数字可供性的优势。如微博上医生常常在相关内容中提供照片对比,直观地显示疗效;抖音上医生常借助贴图特效与机器配音等功能,软化一些深奥的医学话题。但是复杂数字技术与健康科普内容的结合方面有时流于热闹和娱乐性,在数字逻辑、科普逻辑、健康逻辑的深度融合方面有很大提升空间。

值得关注的是,部分医生在社交平台上开展用户付费的医疗服务,包括线上问诊、带货直播、内容付费等,拓展了医疗服务渠道,利于更好满足公众的医疗需求,但一些医学科普与广告营销之间的界限模糊,可能挑战健康科普的专业权威性。数字平台上健康科普与商业化医疗服务的平衡是一个需要重视的问题。

另外,研究发现,数字传播语境孕育出具有创新性的科普形式。比如医生与公众在超话群、抖音评论中直接进行互动,对科普中的某些内容进行交流,一些读者直接提供如何改进相关内容和传播方式的具体建议,这种医生-受众共创模式提供了独特的提升科普效果的路径。另外,一些脱口秀和艺术的表达形式也增强了健康科普内容的触及面和接受度。

复旦大学发展研究院副院长黄昊认为该研究为医生在数字时代的健康科普提供了来自实践证据与行业专家的洞察,为推动未来健康科普事业的发展提供了初步的学理依据。下一步,课题组将结合专家建议,关注医生从事科普实践的多元空间与平台,提供来自国际比较的经验,推动数字技术发展与医生科普实践的深度结合,拓展研究报告在数字时代医生科普能力提升中的指导作用,为健康中国与数字中国建设提供智力支持。