景洪春:童年·成长——《城南旧事》导读 | 上海教育传媒网

编辑整理 | 白羽

专栏编者按:

文以载道,书香致远。“新阅读 向未来”之世界读书日“夜读荟”抗疫专题活动从4月23日至4月30日举行,围绕“以阅读构建三全育人新载体”的初心,扛起“用书香凝聚抗疫新力量”的责任,在10位领读人的用心分享下,在全市广大青少年的倾心参与下,近8000名校内外观众或听众在腾讯会议现场端和直播端参加了10期的阅读活动,以阅读凝聚起了抗击疫情的磅礴力量,增强了战胜疫情的信心。

世界读书日“夜读荟”抗疫专题活动由中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会指导,上海商学院、上海交通大学主办,复旦大学、上海学生心理健康教育发展中心、上海市青少年学生校外活动联席会议办公室、上海新华发行集团等单位承办,上海教育报刊总社、上海教育电视台、易班网等媒体协办。

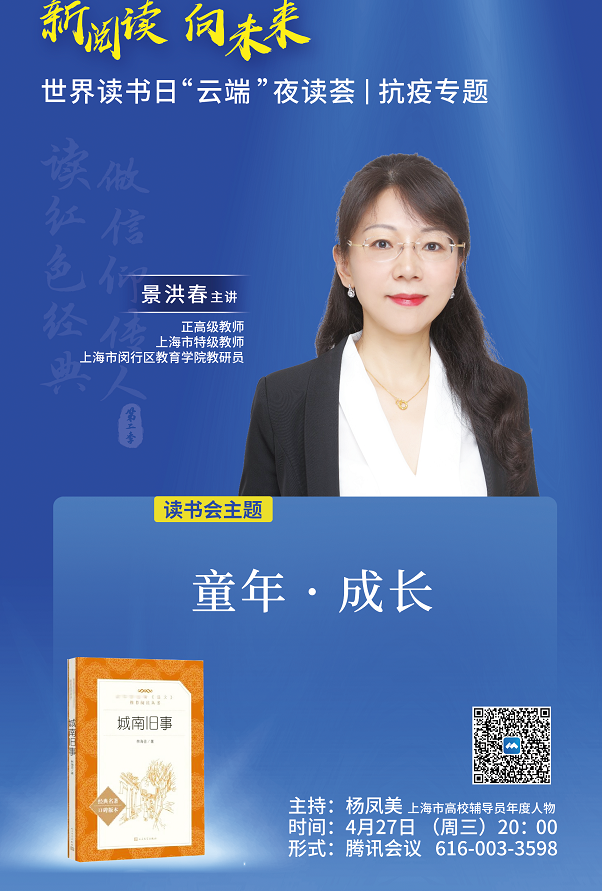

4月27日,上海市特级教师、上海市闵行区教育学院语文教研员、正高级教师景洪春以“童年·成长”为主题,和大家一起分享了林海音的《城南旧事》。景洪春在领读中说,《城南旧事》描写了20世纪20年代末北京城南一座四合院里一家普通人的生活,通过小姑娘英子童稚的眼睛,来看当时北京形形色色和许许多多的人和事。看似狭小的描写,却反映了当时北京的整个历史面貌,有极强的社会意义。

针对如何读书的问题,在景洪春看来,最重要的是养成良好的阅读习惯。这些良好的阅读习惯包括:一是要读前言、目录和后记等;二是略读和精读结合;三是做批注、列提纲、 画图表等;四是联系自己生活实际,体会“成长”;五是思辨式阅读,比较电影、电视剧视角、主题等差异。

以下为活动实录

我经常听到家长和老师们在问:“景老师,我们该读哪些书呢?”教育部推荐的书目中,小学有110种,分人文社科文学,自然科学和艺术。

我们都知道义务教育课标对小学生毕业所要求的阅读量是一百四十五万字。我认为这个量是不高的,我觉得阅读这件事是上不封顶的。大家有兴趣的话可以去查一下《教育部基础教育课程教材发展中心中小学生阅读指导目录(2020年版)》,去选择自己感兴趣的书阅读。

《城南旧事》入选了2020年的指导书目,我当时也有幸参与了这个书目的讨论。

《城南旧事》这本书之所以说它是经典,是因为这几篇文章都曾入选教材,这也是我今天选择这本书和大家共读的第一个原因。

这本书是人民文学出版社的,与其他版本不同的是,这个版本除了有五个故事之外,它还有延伸的阅读,还有知识链接,可以为我们在读的时候提供更多的知识背景去帮助我们理解。

1994年,插画版的《城南旧事》出版后也屡获殊荣。我们可以从中看到那个年代老北京的民风民俗,可以看到胡同里的生活状态,可以听到叫卖声,还可以看到到水井边打水的身影,构成一幅浓浓的民风民俗图。

1983年,著名导演吴贻弓根据城南旧事这本书翻拍的电影城南旧事。这部电影也获得了很多奖项。吴贻弓先生也凭借该片获得了金鸡奖最佳导演奖。他说,我被小说中那种沉沉的哀思,淡淡的哀愁所打动了。这部小说充满了朴素温馨的思想感情。这种情感也同样打动了无数的观众和无数的读者。

接下来我想和大家说说这本书,我们读什么?

我们看刚刚颁布的2022年版的语文课程标准。其中写道:我们读这样的书要品味语言,要欣赏艺术形象,还要读故事情节。这样我们就会有丰富的情感体验。因为这本书属于成长小说,阅读这样的书我们就能够去交流自己所获得的一些成长启示。

读什么呢?我想用四个“一”来概括。“一个女孩,一座北京城,一段往事,还有一曲送别”。

我特别喜欢书中的这幅画。因为这本城南旧事,他就描写了在20世纪末老北京城南四合院里一户普普通通人家的生活。我们会通过小英子她那童稚的眼睛来看当时北京形形色色的人和事。最后,这些人都离小英子而去了。表达了作者对告别童年时的怀念和悲伤的情感。虽然看上去就是一个小女孩的视角,但可以反映当时整个北京城的风貌。

所以我想说这部小说我们四五年级的同学可以去读,到了初中,六七年级同学也可以去读。我们可以读出不同的味道来。

对于我们小学高年级的同学来说,我想,我们可以读出这些:童眸中的离别与伤感。这部小说是五个故事串起来的小说集。这五个故事是不同的人物。《惠安馆》讲的是一个“疯子”秀贞的故事;《我们看海去》写了一个小偷。最后,他被巡警逮捕了;《兰姨娘》写了一个出生贫苦的姑娘前途未卜;《驴打滚》作者回忆的是他们家做奶妈的宋妈;最后《爸爸的花儿落了》写的是小英子和父亲的诀别。五个故事都有浓浓的离别和伤感之情。

我们可以看到这部小说写了四次离别:

第一次是和好朋友妞妞和秀贞。秀贞和一个青年学生谈恋爱,生下了一个孩子。因为是未婚生子,后来这个孩子就被遗弃了,秀贞就因此疯了。后来妞妞说出她的身世,她就是那个被丢弃的孩子,她们母子相见了。但是后来秀贞和小桂子都不幸被火车轧死了。这是第一次离别。

第二次离别是与别人眼中的“小偷”离别。这个“小偷”虽然可恶,但是他的所作所为都是为了他的弟弟。他总是笑呵呵的,包括最后被逮捕时和英子最后一次相见的时候也是笑着的,很亲近。

第三次离别就是英子见证宋妈失去自己的儿女后离开他们家。

最后一次就是她与自己的父亲离别。

所以整个小说都包含着浓浓的伤感,但是林海音先生在叙述这些故事的时候,他叙述了一个非常真诚、单纯、善良的小英子。

这个小英子,她“咯咯”的笑声中充满了童真和深情。很多大人都说秀贞“疯了”,但她却非常理解秀贞的求子心切。大人说是“小偷”的人,英子却愿意和城门外的那个“小偷”去交朋友。她非常心疼妞妞的身世,看到她被打得遍体鳞伤,英子很是心疼。这些事对英子来说是非常宝贵的。在这些情况下,英子没有偏见,她保持着自我。这是非常可贵的。

我们还可以读到林海音先生笔下的人性美和人情美。小英子虽然只有10多岁,但是她相信自己眼中的世界是美好的。她身边的人都是善良的。

路遥先生在《平凡的世界》中说到:“命运,总是不如人愿。但往往是在无数的痛苦中,在重重的矛盾和艰辛中,才使人成熟起来。也许我们每个人的心中都有一个风筝,无论它意味着什么,让我们勇敢的去追。”这是我们可以在城南旧事这本小说中读到的一些内容。

那么怎么读呢?我想给大家这样的一些建议。

首先我们要养成良好的阅读习惯。对我们同学来说,读一本书,首先要先去读一读它的前言和后记,还要读一读目录,从总体上把握。我们还可以精读和略读相结合。并不是说,我们拿到一本书就一定要从头到尾,认认真真地看完。有些故事我们读不懂,不喜欢,我们暂时不看,没有关系,挑选我们喜欢看的内容。

我们还可以列出提纲,画图标,做批注。我还可以边读边想想我们自己,和主人公对话,和作家对话。我还想推荐一个最有意思的阅读方式,那就是思辨式阅读。到了这个年纪,我们已经读了很多书了。我们可以去比较一下这本书的电影和电视剧。我们可以比较它的视角。

《城南旧事》这部电影只选了其中的四个故事。我们可以做个比较,找到它的差异。去体会深度阅读的快乐是非常有意思的一件事。去读一读在别的作家的眼里,这本书怎么样?这也是一个很有意思的视角。

林海音先生在后记中说:“收集到这本书中的几个故事是有连贯性的。”不仅是几个故事具有连贯性,时间、空间、人物的造型和叙述的风格都具有连贯性。所以我们在读这几个故事的时候就可以读到后面,再翻到前面,再去想一想,去思考。

我们可以去做圈点标注,在读到喜欢的部分,是可以去做一个图表。可以去梳理这个故事是如何开始的、如何发展的。将故事的过程理出来后,就便于把握这个故事的主要情节。我们还可以采用更有趣的办法,比如说给书中的人物画像。根据人物的名字、特点去画。把你对人物的印象理出来,把你读到的体会通过画像的方式表达出来,这样有助于去领会小说中的人物形象。还可以从一些小的细节角度去读。例如书中不同的人对秀贞的称呼不同,妈妈和宋妈认为她是“疯子”,英子叫她“思康三婶”“小桂子他妈”是因为她对那个青年学生和对自己孩子的爱;老婆子叫她“姑娘”,是出于对她的同情。这就是从不同的人对它的称呼中能体会到不一样的情感。

五个故事写了英子从七岁到十三岁的过程。“小偷”想让弟弟漂洋过海去念书,他就追问英子道:“你说我是不是好人?”我们发现,关于好人和坏人的定义,在英子那个年龄,她是分不清楚的。所以她说:“好人坏人,这是我最没有办法分清楚的事。怎么他也来问我了呢?”然后她说:“我不懂什么是好人、坏人,人太多了,很难分。”于是她就问小偷,你分得清海和天吗?我们有一篇课文我念给你听。于是就背起了,《我们看海去》那课书。可能有些同学也会疑惑,既然是小偷,那他一定是坏人。为什么英子分不清,他是好人还是坏人呢?

这是一段非常温馨的画面,英子的爸爸是一位大学老师我们也能看到他非常重视对英子的教育。英子充满了童真也充满着想象。我们可以看到当英子和“小偷”,在离别之时,那个小偷还在对他善意的笑。整个这一段在作家笔下,都是非常温暖,非常富有人情味的。

刚才片段里的音乐就是非常著名的《送别》。也是《城南旧事》这部电影当中的主题曲。在电影当中出现了七次。每次的处理都不一样。所以当我们看电影时听到这样的音乐,我们就会感觉像小溪水一样,在心中缓缓的流淌。所以大家都说《城南旧事》是一部非常代表中国传统美学的电影。

我还推荐大家开展一些主题讨论。不论是和同学一起读,还是和父母一起读都可以讨论一些问题。这个“小偷”到底是好人还是坏人呢,秀贞到底是不是真的疯子呢?假如英子也有朋友圈,她会发一些什么内容呢?

我们还可以为这个电影设计海报。每个同学对这些海报的视角都不一样。中间这位同学他把自己对书的理解:“酸甜苦辣百味尝”放到了电影海报的正中间。而右边这个海报就是选取了他印象最深刻的片段。最左边同学的海报就选取了最后一句话“爸爸的花儿落了,我也不再是小孩子了”。

所以。我们每个同学都可以通过这样很有意思的方式,让我们的阅读更加深入,更能理解作家,理解作品。我们还可以一边读一边为小说配插图。我想这些方式都是在和小说互动。

我们还可以拿书和电影做对比。电影是镜头的艺术,更多表现的是人物的行动。而小说是文字的艺术,它既可以写人物的言行。也可以进行心理活动的描写,各有千秋。

在英子和父亲诀别的片段中,英子一年级因为睡懒觉而迟到的故事,电影中没有表现出来而书中却写出来了。我们可以看到林海音先生在书中对这一段的描写得非常淡雅、波澜不惊,透露出无限的伤感与惆怅。所以将电影和书比较着去读也是非常有意思的。还可以把不同版本的书放在一起进行对比。

《城南旧事》就像一幅浓浓的风景画。作者将很多生活细节都描绘的栩栩如生。林海音先生着他的后记中写道:不思量,自难忘。半个多世纪过去了,我是多么想念住在北京城南的那些景色和人物啊。想起北平就想丢下了,什么东西,没有带来。因为住在那个地方太久了就像树生了根一样。

今天,由于时间关系,我们只能对这本书做一个简短的介绍。

最后。我想总结一下对这本书的理解,那就是:这本书,它在用平常的事,来抒发最真的情,带着我们去体会离别的伤感,去感受人性善良的温暖,去走进作家浓郁的乡土情结。

今天的导读就到这,感谢各位同学。