李元:教育与美好生活——伯特兰·罗素《教育与美好生活》荐读 | 上海教育传媒网

编辑整理 | 白羽

专栏编者按:

文以载道,书香致远。“新阅读 向未来”之世界读书日“夜读荟”抗疫专题活动从4月23日至4月30日举行,围绕“以阅读构建三全育人新载体”的初心,扛起“用书香凝聚抗疫新力量”的责任,在10位领读人的用心分享下,在全市广大青少年的倾心参与下,近8000名校内外观众或听众在腾讯会议现场端和直播端参加了10期的阅读活动,以阅读凝聚起了抗击疫情的磅礴力量,增强了战胜疫情的信心。

世界读书日“夜读荟”抗疫专题活动由中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会指导,上海商学院、上海交通大学主办,复旦大学、上海学生心理健康教育发展中心、上海市青少年学生校外活动联席会议办公室、上海新华发行集团等单位承办,上海教育报刊总社、上海教育电视台、易班网等媒体协办。

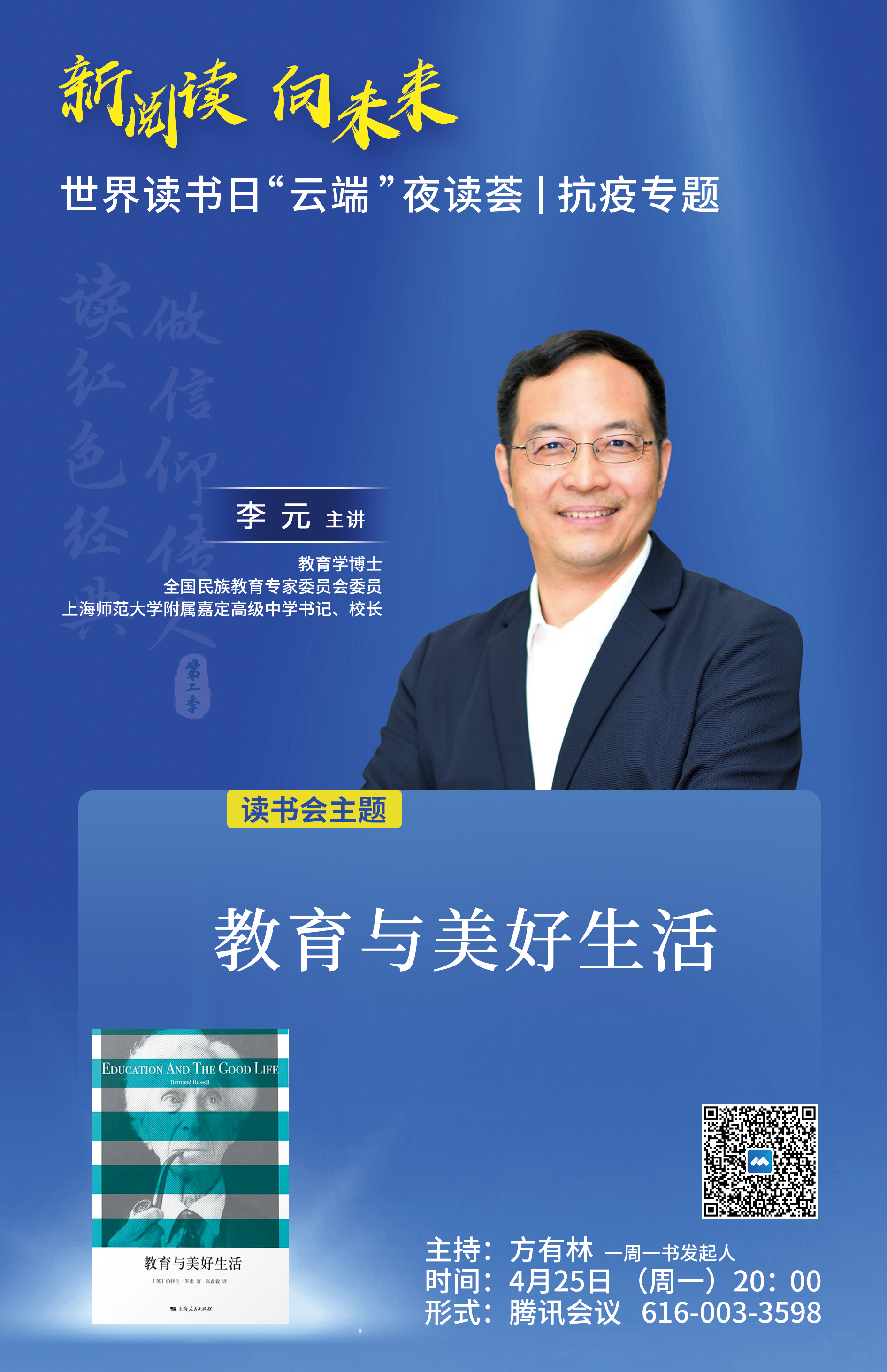

教育与美好生活,两者的联系密不可分,相辅相成而又有机统一,是人类社会中永恒的话题。4月25日,全国民族教育专家委员会委员、上海师范大学附属嘉定高级中学书记、校长李元博士和大家分享了伯特兰•罗素的《教育与美好生活》。李元认为,品性教育与智力教育相辅相成,是无法分割的两个部分,孩子们需要接受这两方面的教育才能铸就更完整的人格。

以下为活动实录

晚上好!今天我给大家推荐的书是《教育与美好生活》,作者是伯特兰·罗素。罗素是20世纪声誉卓著、影响深远的思想家之一,英国著名的哲学家、数学家、逻辑学家以及社会思想家、活动家,同时也是诺贝尔文学奖的获得者。

《教育与美好生活》是幼儿及青少年教育的经典之作,1926年同时在英美等国出版。在英国出版,书名是《论教育:特别是儿童早期教育》,在美国出版,书名就叫《教育与美好生活》。这本书出版后非常受欢迎,一版再版,成为20世纪教育经典著作之一,罗素也因此跻身20世纪最杰出的教育家行列。

下面我想分三个部分和大家分享,谈谈我推荐本书的理由、主要内容导读,以及它带给我们的启示。

为什么推荐这本书

首先,《教育与美好生活》是一本充满哲学智慧而又浅显易懂的教育经典,罗素从自己养育两个孩子的经验出发,结合他通过教育改革社会的思想,提出了许多今天看来依然颇有启示的观点。

正如罗素说的:“我必欲吐之而后快的见解源于我关于自己孩子的一些困惑。”“这本书是为像我一样刚成为父亲的人们写的,我希望能给他们一些常识性的意见。”

我想很多书友都是家长,平时家长因为孩子教育已经够焦虑了,疫情期间,居家在线学习又加剧了家长的焦虑。读读这本书我觉得很有必要,可以了解科学的教育方法,提高家庭教育效果,缓解当前的焦虑。

其次,不言而喻,美好生活的确与教育密不可分,教育本身就是美好生活,同时,好的教育可以变化气质,重塑心灵,可以通过培养良好品性、完善人来建设一个美好社会。当然,好的教育需要有好的理念和方法,这一点,罗素在这书中不乏真知灼见。

再次,我个人还是比较喜欢罗素的。今年5月18日,是罗素诞辰150周年。我上大学时读过他的《西方的智慧》,他能把深刻的理论用通俗的语言表达出来,笔调优美流畅,论证文雅清晰。后来我又读过他的《幸福之路》,在书中,罗素娓娓道来,给无数郁闷的人们开出一道道找寻幸福的方子。读后让人深受启发,获益匪浅。

喜欢罗素还有一个原因,罗素是为数不多的到访中国、了解中国的西方哲人。1920至1921年,他受梁启超等人邀请,来过中国,在中国待了10个月,与中国的知识分子和各界人士广泛接触,推进了中国的新文化运动。

罗素访问中国的首站是上海。1920年10月12日抵达上海,下榻西藏路、汉口路的一品香客栈。13日一早,他参观了老城厢江边码头附近的半淞园,晚上在南京路大东旅社宴会厅参加欢迎晚宴,欢迎他的有一百多位各界学者名流。14日午后,他又来到吴淞炮台湾,给中国公学师生作主题为《社会改造原理》的演讲。15日在一品香旅社接受《申报》记者采访。16日下午在老城厢西门外方斜路上的江苏省教育会会场,他又作了“教育之效用”的演说。在上海待了5天,以后罗素辗转去过杭州、南京、长沙,最后落定于北京,一直待到1921年7月10日才离开中国。

回到英国后,罗素将在中国的收获写成《中国问题》一书,他评价道:中国的不幸在于,中国文化缺失科学这一面。在艺术文学、礼仪风俗方面,中国至少可以同欧洲等量齐观……是科学显现出西方人的知识观念与中国知识分子有别。除了科学这一块,罗素并不认为西方文明比中华文明优越。而且,他指出,与欧洲的自私、贪婪、强暴相比,中国是“高度文明的社会,有着悠久的历史与值得骄傲的文化”。他还断言,“中国有潜力成为继美国之后的世界强国。”看来罗素非常有远见,预见了100年后中华文明的复兴和中国的崛起。

在《教育与美好生活》中,他也多次提到中国,如:“这种‘至死不改神定气闲’的风范也可以在中国圣贤身上看到”;还说,“雅典人和中国人一样都愿意享受人生,而且拥有一种因细腻美感而得到升华的享乐观。”在罗素看来,“传统中国文明提供了关于美好生活的另一个视角,这或对西方世界的不破不立起到一定的约束作用。”罗素看到了中国文明与西方文明的比较优势,而且很羡慕中国人的乐观、洒脱和诗意生活。

这本书的主要讲了什么

《教育与美好生活》共十九章,分三篇。第一篇综论现代教育的基本原理和目的。第二篇考察的主题是品性教育,即道德教育。第三篇探讨了智力教育。

第一篇 教育与美好生活

在第一篇中,罗素主要论述了教育的基本原理和教育的目的。

关于教育的基本原理,罗素推重两条基本原则,一条是民主,一条是自由。民主是罗素教育思想的一条门槛式原则,他开宗明义地提出“我们所追求的未来的教育体制必须给每个孩子提供现有的最佳机会”,“如果一种教育方法不可能普及,我们就无法将其视为令人满意的”。

正是基于这种精神,他对过去的教育理论和英国贵族式的传统教育进行了批判,希望推广蒙台梭利等现代教育家摸索出的新理论和新方法。

不过,罗素没有完全否定古典人文教育的合理性和重要性,而是指出要在内容上有所取舍、方法上有所改良,他说:“人类知识的总量和人类问题的复杂性正在不断增长,因此每一代人都必须为了找时间学习新东西而改进其教育方法”。罗素大力提倡教育改革。

罗素推重的第二个基本原则是自由。他认为,绝不能像过去那样通过恐吓、强迫甚或体罚来管束和训导儿童,而应该培养儿童的自律和主动。

一方面,要借助心理学知识来把握和利用儿童心理特性,另一方面要通过传授有价值的知识来激发儿童学习欲望。品性和美德的养成绝不能靠外在强制,也不能指望意志控制,而是取决于儿童早期确立的良好习惯,他认为,“好习惯几乎可以自动产生大部分美德”。

罗素认为,心理习惯的形成从幼儿期就开始了,而且会影响到孩子良好品性的塑造,因此要对幼儿期给予更多的关注。

讲到心理习惯培养,罗素举了一个哄孩子睡觉的例子,他指出了这一做法的错误。罗素说:“晃动摇篮并哼唱催眠曲。这个办法在理论上是错误的,因为它虽然每天可以奏效,却会带来坏习惯。每个小孩都喜欢被惯着,因为这可以满足其自我重要感。如果他发现不睡觉可以引起注意,将很快学会使用这一花招。结果对健康和品性都是有害的。”

直到现在,我们很多人依然在重复这一错误。

关于教育目的,罗素提出教育的目的是“培养人的理想品性”,即教育通过引导和改造人的本性,培养理想的人及其理想的品格,以达到改造社会、创立理想社会和美好生活的目标。可见,罗素的教育主张与他的社会政治理想是紧密联系的。

在罗素看来,理想人格的基础是活力、勇敢、敏锐和理智四种品性。

活力:可增加快乐,激发好奇心,防止嫉妒,从而变得轻松愉快。

勇敢:指控制和克服恐惧的品格。

敏锐:指正常事物引起愉快和不愉快的感觉。敏感的高级形态是同情。

理智:既指实际知识,也指知识的理解力。智力生活的自然基础是好奇心。

罗素在论述这四种基本品质时,无一不是与美好生活紧紧联系起来的。在罗素看来,具有活力、勇敢、敏锐和理智等理想品性的人组成的理想社会将是一个全新的社会,一个美好的社会。他坚信,教育是打开新世界之门的钥匙。

第二篇 品性教育

第二篇包括十一章,论述的是品性教育,即道德教育。这是《教育与美好生活》的核心部分。在这里,罗素的讨论非常全面和具体,许多见解尤其值得当前的家长们借鉴。

例如:出生之年的习惯培养,他认为,道德训练应该在婴儿的出生之日就开始,这样最有益于培养孩子的良好习惯和自律能力,“即便是一个刚刚出生的婴儿,也要把他当作一个将会在世界占据一席之地的人来尊重。不能为了贪图一时便利或照料孩子的乐趣而牺牲他的未来”。也就是说,我们要把孩子当成一个独立的生命个体来尊重,不能把他当作附属物,不能把他当成好玩的东西来对待,从而忽视了重要的早期教育。

再如:重视游戏和想象,罗素认为“游戏和假扮是童年必不可少的需求,一定得给孩子提供进行这些活动的机会,这样他们才能快乐和健康。”因为“教育在于培养本能,而不是压抑本能。”中国现代儿童教育之父陈鹤琴也说过:“小孩子是生来好动的,以游戏为生命的。”要多运动,多游戏,多快乐,多经验,多学识,多思想。家长一定要重视这一点,在幼儿早期多让他去玩,去参与游戏,培养好的心理习惯,丰富想象力。

再如:培养建设的意识,罗素认为,许多美德最初产生于建设的乐趣。当孩子恳求你不要破坏他的建筑物的时候,你自然很容易使他理解:他也不应该破坏他人的东西。这样我们就可以帮助孩子树立尊重劳动成果的思想,同时养成坚持、耐心等良好品质。这就是一种换位思考,在平等的基础上培养孩子的美德。

关于诚实品质的培养,罗素强调,诚实是一种重要的品性。他认为,不诚实的根源差不多都在于恐惧。当儿童发现诚实会受到惩罚时,他就会说谎;而如果掩盖真相就可逃脱惩罚,出于自我保护,他会选择说谎。罗素认为,儿童不诚实的原因在于恐惧,因而,早期教育要防止和消除儿童的恐惧心理。

罗素强调,恐惧心理几乎是人的性格发展中一切弊病的根源。这一点对我们当前很多家长有警示意义。青少年出现的心理问题、性格扭曲或行为不端,大多能在原生家庭中找到问题的根源。如简单粗暴的教育、家庭暴力、夫妻关系不和乃至离异都会给孩子造成难以消除的恐惧和创伤,为他们以后的健康成长设置障碍、埋下祸根。

关于惩罚,罗素认为:“夸奖和责备对于幼儿是重要的赏罚形式,但两方面都需要一定程度的谨慎。”体罚是绝对错误的。

他指出:第一,称赞和责备都不应采取比较的方式,这样会伤孩子的心;第二,责备是一种惩罚,要远远少于称赞;第三,凡是孩子做了理所应当的事,都不应该称赞。理所应当的事如果表扬孩子,我个人认为,一方面会使称赞贬值,降低教育效果,另一方面,不利于孩子“责任”和义务观念的形成。

论及同伴的重要性,罗素说:“在整个青少年时期,年龄稍长的孩子在教育上能不断发挥一种特殊的作用——不是指正式的教育,而是那种发生在上学时间之外的教育。”“唯有同龄人能在自由竞争和平等合作的氛围中,给本能提供发展机会。自尊而不专横,体贴而不卑屈,与同等人交往是学习这些品质的最佳途径。”

当时罗素强调同伴的重要性是有时代背景的。英国的教育正从封建贵族教育向现代教育转型,有一些富家子弟在家里接受教育,而不是送到学校。罗素鼓励同伴交往实际上也是提倡将孩子送到学校受教育,以适应现代公民社会生活。罗素的论述基于现代心理学,无疑是正确的,儿童早期乃至整个青少年时期,同伴交往都非常重要。

正因为同伴交往益处很多。我个人看法,对于今天的家长,有条件的可以生育二胎、三胎,营造多子女家庭氛围。研究表明,有兄弟姐妹的孩子总体上成长更为健康。这种家庭有助于发展孩子的社会生活和社会交往能力,有更多的安全感和归属感,有利于正确的自我认知和人格发展。当然,即便没有条件的父母,也要创造条件、鼓励孩子多和其他孩子一起玩耍、交往,这样可以发展孩子的本能、品性和社会情绪能力。

关于爱与同情,罗素指出,爱与同情都是儿童的自然本能,教育所要做的是恰当地加以引导和培养。他认为,不应该将爱作为一种义务去要求儿童,父母只有无条件地给儿童肉体和精神上的爱,才能引起儿童对自己及他人的爱,如果用说教或强制的办法培养儿童的爱心,只能造成儿童伪善与欺骗的恶习。

罗素说,父母的关爱是孩子应得的权利,而不是一种需要偿还的债务,父母对子女的回报“应该当作纯粹的额外收获而怀着感激之情去接受,就像春天里的好天气,而不应该将其作为天经地义的事情来期盼。”罗素的品性教育学说便深受弗洛伊德精神分析学说的影响,弗洛伊德认为幼儿期的教育对人的一生非常重要,他指出:“一切倒错的倾向都起源于儿童期”。这是有一定道理的。儿童早期的品行教育应当引起我们的高度重视。

第三篇 智力教育

罗素认为,智力教育要获得成功,离不开这些品质:好奇心、开放心态、相信知识难求却可得、耐心、勤奋、专注和精确。

尤其值得一提的是罗素对精确的强调。他赞成将精确作为理智生活所遵循的道德准则,因为“我们在思想、语言和行为上的精确程度可以大体衡量我们对真理的忠实程度”。为了追求精确,值得忍受枯燥,“学习精确知识容易使人厌倦,但这是每一种卓越所必不可少的”。越是深入和高阶的教育越需要精确,关键在于领会那些枯燥知识的重要性,以及养成一种理智上的冒险意识。读到这里,让我想起了罗素在《幸福之路》中的一句话:“生活幸福的基础是要拥有一定的忍受无聊的能力,这是一个人年轻时的必修课之一。”

同时,我觉得“精确”的品质当引起我们教育工作者的重视,中国传统文化有很多优势,我们在增强文化自信的同时,也要看到不足。“精确”恰恰是我们文化中的短板。我们要以更加认真和严谨的态度,培养学生的“精确”品质。

当然,在这一篇章中,还有许多富有哲理的金句,对教师的教和学生的学都很有帮助,我摘录几句,大家一起来品读。

如:

“教育的动力应该是学生的求知欲,而不是教师的威严。”

“教育的一大动力是让学生感到有成功的希望。”

“拥有真正的求知欲的人,一定会具备开放心态这种品质。”

“理想的专注力有三个特征:强烈、持久、自觉。”

“修养涉及一种静观的能力,去思考或感受,而不要轻举妄动。”

罗素还从普通教育、专业教育和大学教育等三个方面对智力教育展开了细致讨论。时间关系,在这里就不做展开了。

这本书带给我们什么启示

第一,教育必须重视人的自身发展需要。罗素一直强调教育应激发孩子内在的动因、动力,激发他们的主动性、好奇心和求知欲,着眼于主体自身的发展。如果忽视人自身发展需求,培养出来的人往往缺乏活力、勇气、敏锐感、同情心和理智,因而也就缺乏个性和创造力。今天的很多家长往往强加意志给孩子,过早给孩子安排各种培训班、补习班,为孩子安排每日行程甚至试图为他(她)安排一生。这早期教育的失败,是违背规律、非常有害的;

第二,道德教育当早于并重于智力教育。罗素把品性教育放在第一位,而把智力教育放在第二位,集中体现了他的教育目的和教育思想。罗素看重道德教育,他认为,智力和知识就好像双刃剑,既可以造福于人类,又可以危害于人类。只有品性良善的人,才能利用知识和智力为人类创造美好生活。司马光在《资治通鉴》里也说过,德胜过才是君子,才胜过德是小人,德才兼备是圣人。教育要培养的是君子、圣人,而不是品行不端的小人。如果家长不认识到这一点,孩子1-2岁便送去识字、学算术,将知识教育提前,错过品性教育的最佳期,也就很可能会培养出才胜过德的人;

第三,父母在孩子品性教育中至关重要。罗素认为,儿童良好品性的培养主要是在早期,从出生开始,到六岁基本成型。而这段时期,父母发挥相当关键的作用,而且无可替代。家庭是儿童的第一所学校,而父母则是儿童的第一任老师,父母要重视家教家风,以身作则,言传与身教相结合,做好孩子的道德示范和榜样,有意识地培养孩子良好的心理习惯,以促进良好品性和美德的形成。今年1月1日我国实施的《家庭教育促进法》,将父母在“孩子良好思想、品行和习惯养成中的义务”作了明确,也就是看到了父母在孩子品性教育中所起至关重要的作用;

第四,教育孩子要注意场合时机与方法。孩子是个活生生的个体,生动活泼、情感丰富,而教育是门艺术,如要取得实效,就必须因地制宜,因时制宜,因材施教。用罗素的话来说,“所有道德教育都必须是当场和具体;它必须起因于自然而然形成的情境而且决不能超出在这一特定事例中所应该做的事。”教育要看具体情境,具体问题具体分析;但凡教育孩子的方法不能绝对化、一刀切、一概而论。这一点,家长和教师都应高度重视;

第五,教育工作者应勇于回答时代课题。罗素看到了教育的作用,并知行合一、孜孜以求,精心设计了与美好生活、未来理想社会相联系的教育,同时,他身体力行、与夫人一起创办一所实验性的寄宿制学校——灯塔山学校开展教育实践,并呼吁教育改革,以适应迅疾的科学进步和复杂的现代生活。罗素的理论思考和实践探索值得我们学习。100年前,“教育与美好生活”是罗素面对的时代课题。100年后的今天,这一课题摆在了我们面前。“坐而论道,不如起而行之”。如何培养担负民族复兴大任的时代新人?如何回应人民对美好生活的向往?如何构建教育学的中国话语体系?以及如何建设社会主义现代化教育强国?我们教育工作者还有很多事要做,还有很长的路要走......

总之,《教育与美好生活》通篇充满哲理,闪耀着智慧的光芒。翻开书本,展现在我们眼前的是“周密的思考、清晰的逻辑、平实的论说以及恰当的折衷”。散文家陈之藩评价其人其文:“清彻如水,在人类迷惑的丛林的一角,闪着一片幽光。”爱因斯坦也说:“阅读罗素的作品,是我一生最愉悦的事情之一。”

最后,我想用罗素留给世人的一段话来结束今天的导读。

他说:“我想要说两点,其一关乎智慧,其二关乎道德。”“关于智慧。永远问自己,事实是什么,真相是什么。不要被自己更愿意去相信的东西所蒙蔽。”“关于道德。爱是明智的,恨是愚蠢的。我们必须学会容忍他人,并接受这样一个事实:总会有人说出我们不想听的话。”

与大家共勉。以上是我的导读,请大家批评指正。谢谢!