傅强:战略科学家钱学森——《钱学森画传》导读 | 上海教育传媒网

编辑整理 | 白羽

专栏编者按:

文以载道,书香致远。“新阅读 向未来”之世界读书日“夜读荟”抗疫专题活动从4月23日至4月30日举行,围绕“以阅读构建三全育人新载体”的初心,扛起“用书香凝聚抗疫新力量”的责任,在10位领读人的用心分享下,在全市广大青少年的倾心参与下,近8000名校内外观众或听众在腾讯会议现场端和直播端参加了10期的阅读活动,以阅读凝聚起了抗击疫情的磅礴力量,增强了战胜疫情的信心。

世界读书日“夜读荟”抗疫专题活动由中共上海市教育卫生工作委员会、上海市教育委员会指导,上海商学院、上海交通大学主办,复旦大学、上海学生心理健康教育发展中心、上海市青少年学生校外活动联席会议办公室、上海新华发行集团等单位承办,上海教育报刊总社、上海教育电视台、易班网等媒体协办。

在4月24日“中国航天日”这一天,“红途”讲师、上海交通大学钱学森图书馆社教宣传部部长傅强以“战略科学家钱学森”为题,用大量钱学森的感人事迹讲述了钱学森图书馆是如何以《钱学森画传》一书与馆藏资源融为一体、让航天梦激励学生强国梦、树立强国志的故事,让红色基因代代相传、让坚定信仰永不褪色。

以下为活动实录:

大家晚上好,今晚我为大家导读《钱学森画传》。

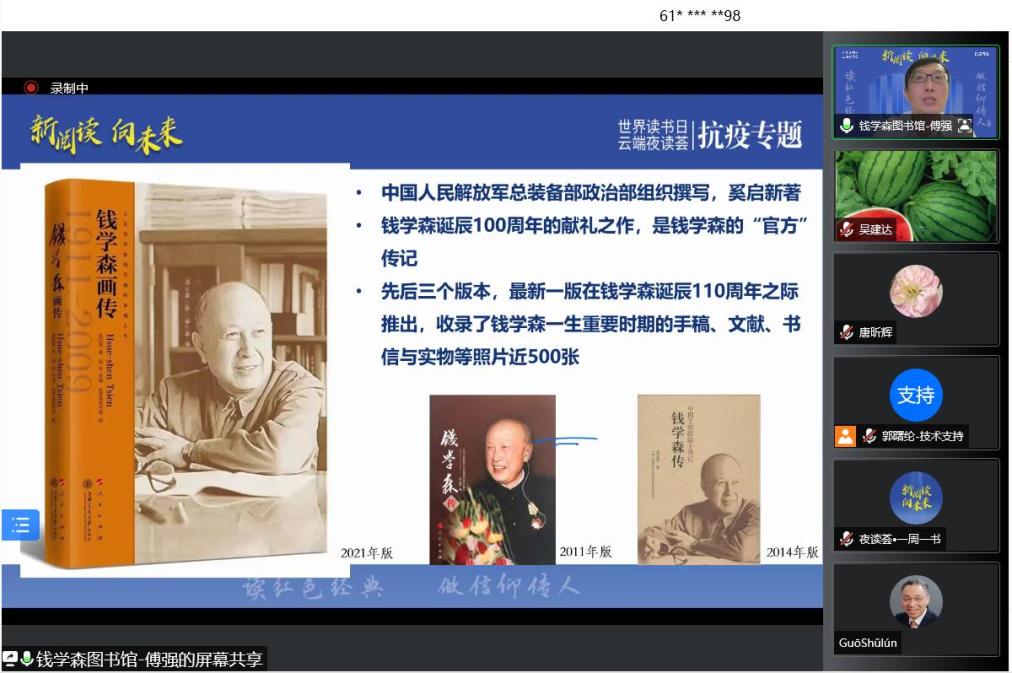

这本书由中国人民解放军总装备部政治部组织撰写,奚启新著,是钱学森诞辰100周年的献礼之作,也是钱学森的官方传记。先后三个版本,最新一版在钱学森诞辰110周年之际推出,收录了钱学森一生重要时期的手稿、文献、书信与实物等照片近500张。

翻开《钱学森画传》画卷,你会发现整本书一共有39章,以时间为序讲述钱学森一生的故事:从早年求学到去往美国留学,以及回国之后为国奉献的一生。

1935年8月,24岁的钱学森在《浙江青年》发表《火箭》一文,讨论了火箭上升的原理,对火箭燃料的性能、技术及安全等因素做了对比分析,还提出了三级火箭的设想。

在文章开头,他写下了这样一段话:“你在一个清朗的夏夜,望着繁密的闪闪群星,有一种可望不可及的失望吧?我们真的如此可怜吗?不!决不!我们必须征服宇宙。”

战略科学家钱学森:飞机还是飞船

2004年元宵节,中国首飞航天员杨利伟到家中看望钱学森,此后,中国航天界形成了一个不成文的“规矩”:每次发射成功后,航天员都会上门看望钱学森,向这位中国航天事业的奠基人致敬。

直到今天,新一代的航天人从没有遗忘这位奠基者。

20世纪80年代初,美国拋出了所谓的“星球大战”计划,直指以航空航天技术为代表的高技术领域;欧洲国家抱团提出了所谓的“尤里卡”计划;日本也跃跃欲试,出台了十年科技振兴计划。

1986年3月3日,王大珩、王淦昌、杨嘉墀、陈芳允四位科学家向国家提出要跟踪世界先进水平,发展中国高技术的建议。经过邓小平同志批示,国务院批准了《高技术研究发展计划纲要》,航天技术是“863计划”中的第二领域,主题项目是:大型运载火箭及天地往返运输系统、载人空间站系统及其应用,为中国的载人航天开辟了道路。

面对航天飞机还是宇宙飞船的难题时,面对争论,时任国务院总理的赵紫阳说,“既然意见不统,你们进一步深入论证后,我再定。”

开展载人航天论证时,钱学森年过七旬己退居二线,他没有参与这些讨论,但论证中出现不同的意见,他早有耳闻,设在国防科工委的国家航天领导小组办公室,非常重视钱学森的意见,常把有关简报送给他。

在征求钱学森意见时,他写了十个字“应将飞船方案也报中央”,就是钱学森的这十个宇,改变了几乎己经板上钉钉的航天飞机技术路线。

1949年,钱学森提出空天飞机的设想,将V2火箭改造成能够水平起飞的空天飞机,这种思想启发了美国的X-20型试验飞行器,被认为是美国后来实现的航天飞机的设计思路来源之一。

1963年,钱学森在中科大的讲义 《星际航行概论》出版,在书中他提出井详细闸述了火箭飞机的概念。

1968年,钱学森领导起草《人造卫星、宇宙飞船十年发展规划(草案)》,为中国规划了150吨级的空间站,提出了侦察飞船、歼击飞船等计划,以及起飞重量50旽,能够往返飞行、重复使用的航天飞机。

尽管钱学森是航天飞机方面的专家,但在国家航天方面的战略上,他认为一,国家经济还不富裕,钱要真正用在刀刃上,载人航天任何技术途径的取舍,都应从与国力相称和国家利益最大化的角度来权衡;二,1986年美国挑战者号航天飞机凌空爆炸、机毁人亡,决策者不要头脑过热,应认真吸取国外的经验教训,避免重蹈覆辙;三,要深谋远虑,想“大问题〞,为国家拿出一个论据充分的长远规划,而不要在细节问题、具体技术上纠结不清、争论不休;四,纵观历史,任何国家的航天活动都是国家行为,美国、苏联莫不如此,所以,中国的载人航天也应是国家最高决策,由中央決定;五,用系统工程权衡的办法来分析,用飞船这种相对简单的办法走一段路,保持发言权,“是可以的”。

1992年1月,中央号委专门研究我国敖人航天蛋大专项,会议決定:从政治、经济、科技、军事等诸多方面考虑,立即发展我国载人航天是必要的,提出我国发展载人航天,要从载人飞船起步。

1992年9月,中央政治局常委会会议讨论同意了中央专委《关于开展我国载人飞船工程研制的请示》,正式批准实施我国载人航天工程,在坚定搞宇宙飞船的正确技术路线下,中国的载人飞船接连成功,令世界称赞。

在此基础上 “天宫”空间,“天舟”货运飞船也相继成功,更是惊艳世界,中国航天已后来居上。因此,我们不该忘记战略科学家钱学森的远见。

战略科学家钱学森:建国初期尖端武器发展的战略选择

在优先发展飞机还是导弹这一建国初期尖端武器发展的战略选择中,面对严峻的国际形势,党和国家领导人确立了积极防御的战略思想,迫切希望发展国防尖端武器。

1955年1月15日,中国最高领导层毅然做出了研制核武器的重大决定。然而,光有核弹是“有弹无枪",必须配套地研制导弹或飞机作为运载工具。

以当时的综合国力,中国的国防尖端武器应该优先发展导弹还是飞机成为困扰中央的第一个难题。飞机己经有50多年的发展历史,而导弹在1944年才投入实战。在大多数人看来,中国应该优先发展技术相对成熟的飞机,而不是新奇而神秘的导弹。钱学森是沿着美国航空航天历史轨迹走过来的人,他深谙世界各国的发展道路都是先有航空,后又航天。他为什么支持先搞导弹?

从战略博弈角度,发展导弹是战略取胜的捷径。中国当时的首要任务是如何不挨打,然后是如何还击敌人。导弹在防御和攻击方面都有优势。导弹比飞机飞得快,打得更远,而且是一次性消耗,总体成本相对低。如果从导弹入手,几年之内防空问题就可以解决,我们赢得了与对手战略抗衡的时间,有利于航空工业积累经验稳步发展。

最后,从未来发展说,导弹具有更大的威力和发展潜力,当时中国正在发展核武器,发展导弹可以作为核武器的运载工具,形成国家的核威慑力。而飞机很难在现代条件下作为运载核武器的有效工具,火箭导弹技术的发展将彻底改变现代战争的模式,导弹可以从地面,地下,空中,水下或机动装置上发射,是赢得未来战争的战略性武器。中国人今后走出地球,搞星际航行,开发宇宙资源,利用外层空间,都离不开火箭导弹。

导弹也有难点,制导问题是导弹研制中的技术难题,会遇到很多问题,但根据现有的技术水平可以在较短时间内取得突破。钱学森在1954年出版的著作《工程控制论》中提出一个鲜明的观点:“通过计划协调技术,可以使用不可靠的零部件组成一个可靠的系统。这恰恰是钱学森此前在美国被软禁期间所研究的问题。

钱学森这样评价自己:“我实际上比较擅长做学术理论研究,工程上的事不是很懂,但是国家叫我干,我当时也是天不怕地不怕,没有想那么多就答应了。做起来以后发现原来做这个事情困难那么多,需要付出那么大的精力,而且国家受国力所限只给这么一点钱,所以压力非常大。”

而习近平主席在讲话中这么说道:在中华民族几千年绵延发展的历史长河中,爱国主义始终是激昂的主旋律,始终是激励我国各族人民自强不息的强大力量。不论树的影子有多长,根永远扎在土里:不论留学人员身在何处,都要始终把祖国和人民放在心里。

钱学森同志曾经说过:“我作为一名中国的科技工作者,活着的目的就是为人民服务。如果人民最后对我的一生所做的工作表示满意的话,那才是最高的奖赏。