历时两年筹备,这个华师大新地标背后的故事…… | 上海教育传媒网

记者 | 吴华

访教育学部常务副主任、“孟宪承·刘佛年教育成就陈列室”展陈大纲编写工作负责人荀渊教授

问:“孟宪承·刘佛年教育成就陈列室”的布展思路是什么?

荀渊:布展的核心思路是用历史长河的形式,不仅展示两位老校长的生平,而且重要的是展示他们对中国的教育事业做出的卓越的贡献,特别是在华东师范大学的办学过程中提出的办学理念与具体的办学实践,对华东师范大学70年办学历程做出的贡献,对中国特色教育理论和实践作出的贡献。

我们的理念,遵循的就是刘佛年提出的“求真”“求实”的主张,所有布展的史实,都是从一条一条材料里挖掘出来的,而每一条材料,都要经过多次确认、验证,甚至通过不同的材料来反复验证一些史实的准确性。

通过很长一段时间的材料梳理和挖掘,我们将本次布展的主题确定为:开创·奠基。

在我们看来,两位老校长,不仅是新中国组建的第一所社会主义师范大学——华东师范大学的开创者和奠基者,而且是社会主义师范教育和中国特色教育理论的开创者与奠基者。当然,他们的人格魅力、治学态度和远见卓识,有太多值得我们华东师范大学的后辈以及有志于教育改革创新的教育者来学习、继承和弘扬。

问:这次的展陈工作采用了哪些新技术、新方式?

荀渊:为了让更多的人,特别是年轻人,全面认识和了解两位老校长,弘扬与传承他们的办学理念与治学精神,这次布展采用传统布展与红外线互动投影、CAVE虚拟现实沉浸式系统、口述历史访谈影像等相结合的形式, 做到了图、文、声、像并茂,引入数字媒体交互技术和虚拟现实技术也是教育类展陈的一个尝试。

红外互动投影、电子触屏,可以让展板拓展到无限数字空间,虚实结合。口述历史访谈录,通过拍摄多位与两位校长交集的老先生的口述历史影像,作为重要的历史还原与补充,让整个展陈更加生动鲜活。CAVE(或者说洞穴式)虚拟现实沉浸式系统,还原了华东师范大学选址、建校、著书等重大历史场景,带领观众穿越时空七十载,身临其境感受两位老校长为我校、为新中国教育事业和教育理论筚路蓝缕、革故鼎新的征程。

问:陈列室有没有镇馆之宝?

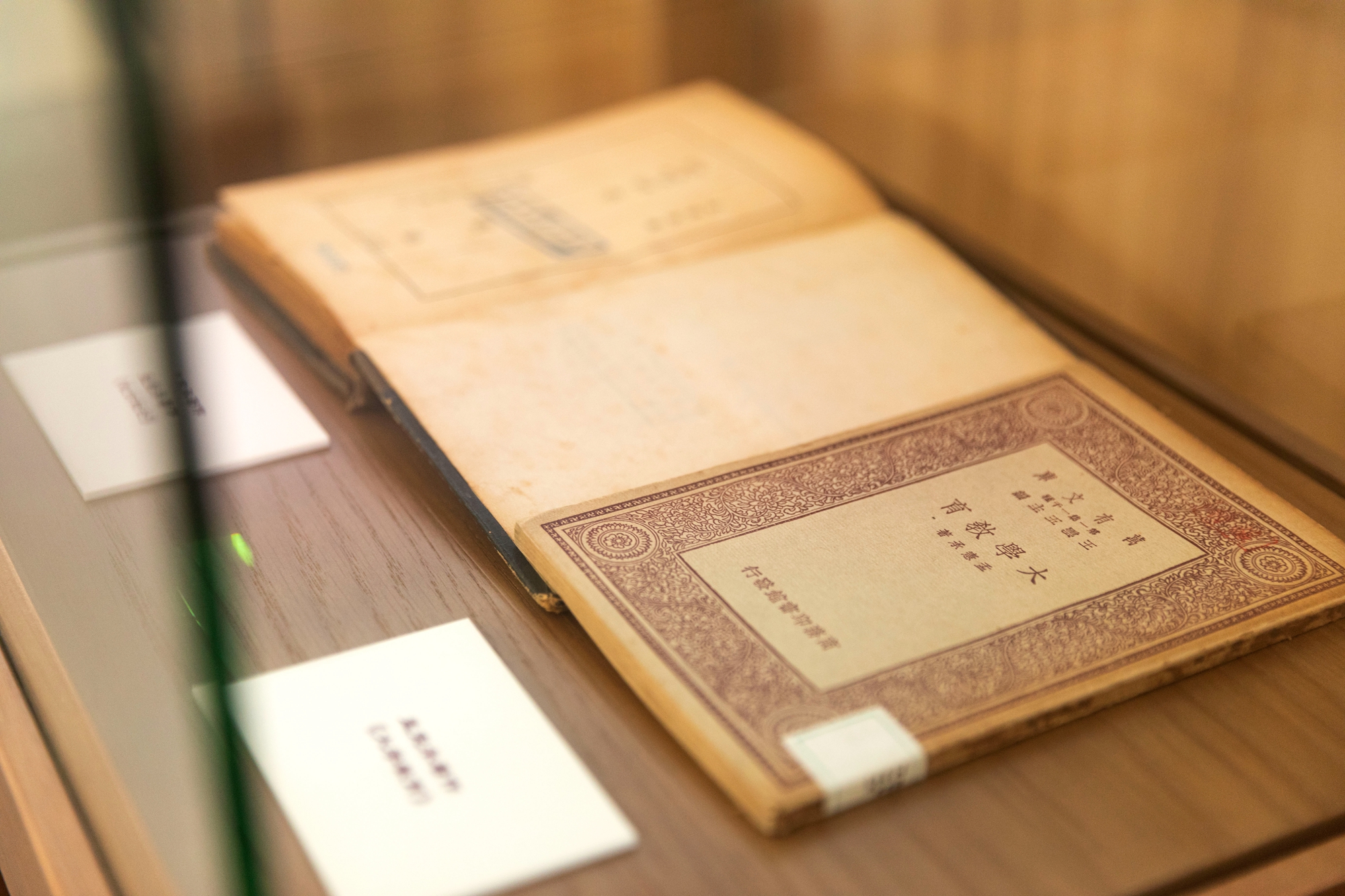

荀渊:镇馆之宝是两位老校长教育著作的原著、手稿,由教育学部的孟宪承教育图书馆提供。孟宪承校长生前一直留在身边使用的一块怀表和刘佛年校长的一些非常有纪念意义的手记,都可以算作我们的镇馆之宝。当然,还有一批抢救出来的上个世纪80年代初的一些学校的音像资料。

成立一周年庆典

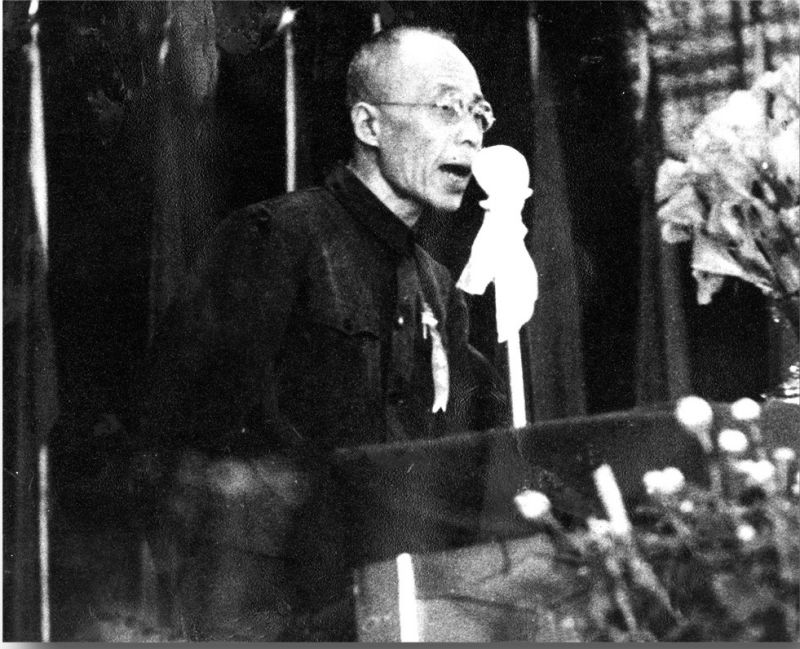

1951年在华东师大成立大会讲话

1960年 教育科学研究所成立

1983年2月在春节座谈会上(左一为张文郁教授)

1983年4月访问陕西师范大学时参观该校教学设施

1983年刘佛年陪同杨振宁参观河口海岸研究所

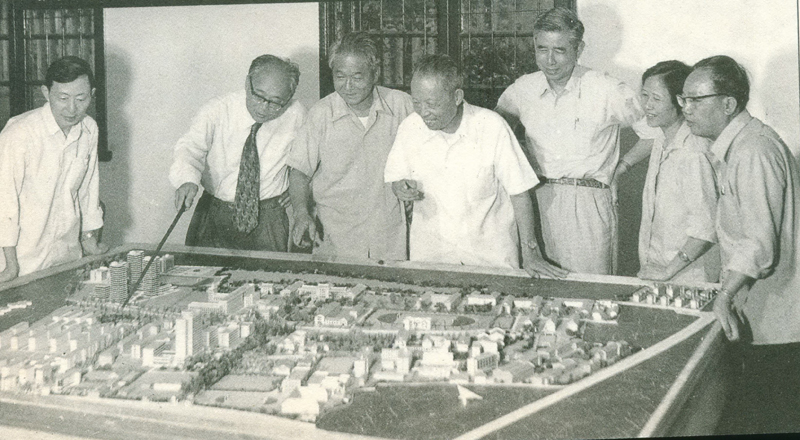

1985担任华东师范大学名誉校长期间在审查学校发展规划模型(1985年)

不管是怀表,还是手记或者音像材料,背后都有很多故事,都可以体验到两位校长治校、治学的精神,让我们这些后辈们见到后肃然起敬。

孟宪承校长(前排左二)、张瑞璠教授(前排左一)与教育史研究生班江铭(后排左一)、孙培青(后排左二)、郑登云(后排左三)、李国均(后排右一)、张惠芬(前排右二)等人合影

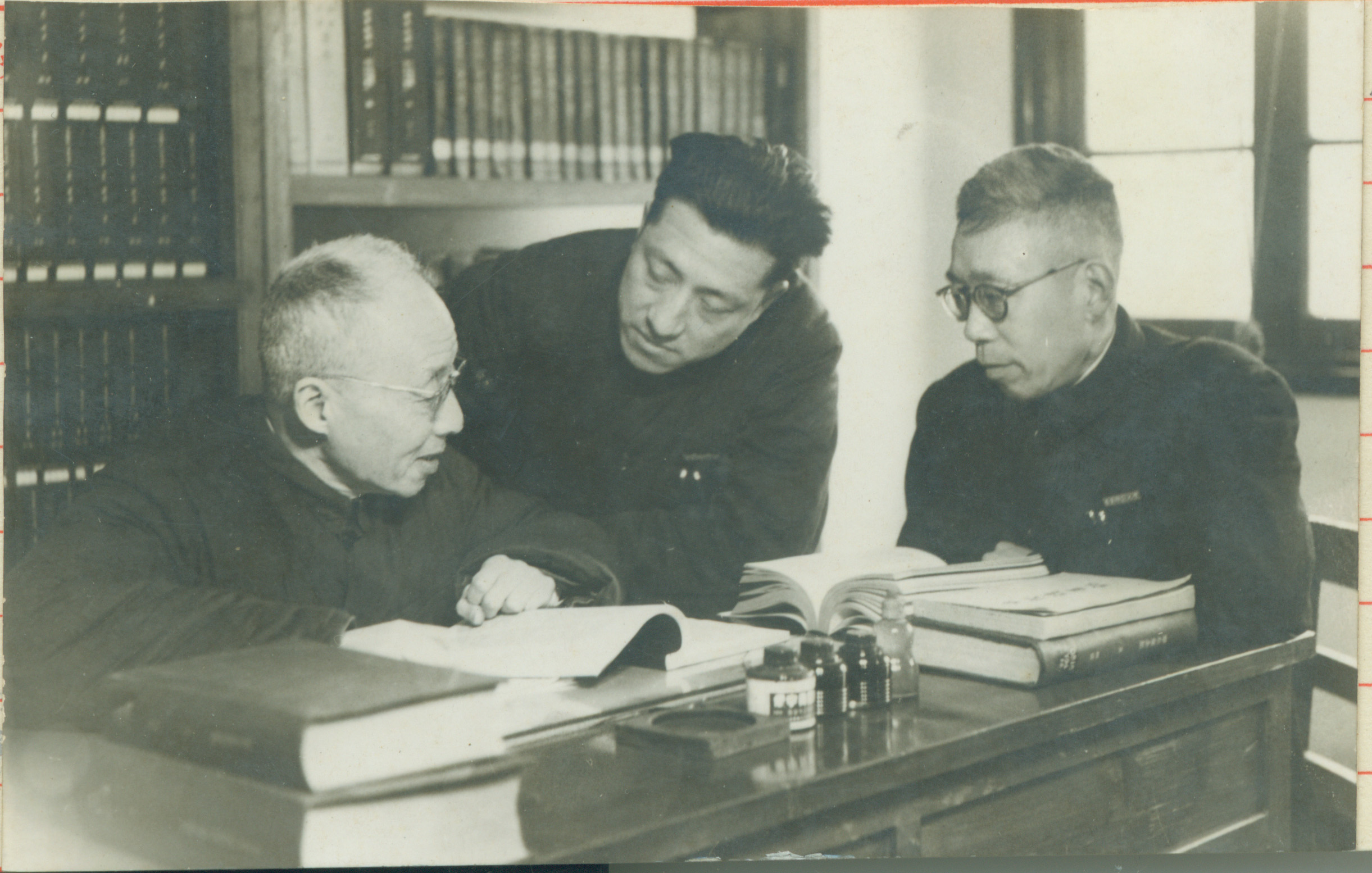

工作讨论

孟校长和吕思勉在一起

孟宪承校长在校运动会上为获奖运动员颁奖

孟校长(右四)和夫人谢纫蕙(右六)与苏联专家在一起

政教下乡回校代表团

问:展陈工作组的人员构成是怎样的?

荀渊:孟宪承·刘佛年教育成就陈列室的建设得到了上海市委宣传部的大力支持,是作为部校共建的一项工程来实施的。在项目立项后,学校很快便成立了筹建工作组,校党委宣传部、学校办、基建处、设备处、后勤部、文科院、基金会、校友会、招标办、档案馆等多家单位负责人全程参与,就选址、建设方案、布展形式、展陈大纲和招投标事宜等进行了多次的论证与讨论。

今年4月完成招投标后,教育学部受筹建工作组的委托,主要负责展陈大纲的准备与展陈形式的协调与实施。教育学部党政领导班组高度重视这项工作,在党政联席会议上确定由常务副主任荀渊牵头组建展陈大纲编写组。目前呈现给各位的展陈内容,是我们大纲编写耗费四个多月的时间确定下来的。

教育史专家杜成宪老师、蒋纯焦老师,刘佛年校长原秘书张志杰老师,教育学部综合办主任邹文同志,孟宪承图书馆馆长肖玉敏同志,孟宪承校长的曾外孙女孟冰纹同志,以及教育信息技术系鲁力立同志,还有两位教育史专业的博士生和几位硕士生,都投入了非常多的时间和精力,来做好这项工作。

问:在收集史料的阶段,有没有让你们印象深刻的人或事?

荀渊:口述访谈是了解两位先生的一个重要渠道,工作组成立后,开始着手准备,确定采访大纲,邀请采访对象,并不断发掘新的线索与信息。访谈人物的类型主要是两位老校长的同事故交、弟子、曾经有过交往的后辈以及教育学部中国教育史的研究学者们。在访谈过程中,不管是两位老校长的学生,还是曾经与他们有过交往的后辈,我们始终能深切感受到他们对两位老校长的崇敬和怀念。

印象较为深刻的第一位是原华东师范大学副校长江铭,他和他的夫人都是孟宪承的嫡亲弟子,是孟宪承精心培养的中教史五虎将之一。访谈中,江铭对孟宪承治学从教的种种细节如数家珍,追忆往事,用情至深。

另外一位就是吕杏琼老师。从1952到1964年的十二年间,吕杏琼一直是孟宪承校长的秘书,1957年刘佛年校长担任副校长后,还协助刘佛年开展工作。

经过多方寻访,工作组终于与91岁高龄的吕杏琼老师取得联系。见到她的时候,我们能够感觉到她的心情是激动的、高兴的。等坐下来面对摄像机时,她以崇敬的心情娓娓道来,讲述着两位老校长高尚的品格和为教育事业殚精竭虑的一生。许多孟宪承和刘佛年治校办学的生动故事和细节,我们都是通过吕杏琼老师的口述知道的。吕老师还特为本次校庆撰写了《怀念刘佛年》的文章。

问:孟宪承、刘佛年对华东师大、对上海教育、对新中国教育发展发挥了什么重要作用?

荀渊:孟宪承为华东师范大学选址在上海、建校并奠定了教学与科研并重的师范教育发展方向。他为华东师范大学明确了定位,作为师范大学,一方面要坚持师范性,但不排斥学术性;另一方面在学术性上不低于综合性大学,但又不能在加强学术性的同时否定师范性。这一思想至今仍是华东师范大学办学的基本理念。

孟宪承的大量著述,也全方位地阐述了他对教育的理解,他认为教育既要继承本民族的历史文化传统,也要吸收近代欧美的教育精神;教育活动既要“增高生计的技能”也要“满足娱乐的兴趣”。

孟宪承对教育史研究的一些理解和观点也给人很大启发,如他在编撰《中国古代教育文选》时认为选文要突出三大原则:一要有思想性,能为学生喜爱,对学习专业有帮助;二要突出专业性,中国教育史上最重要的是儒家,以儒家教育思想为主,旁边及法家;三是要选经典性文献,文约而义丰,不作考据,不作评论。对于文献注释,坚持从简、从古,力求少而精,尽量采用古注,让师生有思考的空间。这些思想观点仍然是今天教育史研究可以尊崇的原则。

刘佛年参与了华东师范大学的筹建,他对新中国马克思主义教育理论、师范教育、中小学基础教育的贡献是值得铭记和发扬的。他对高等师范教育的办学有着高屋建瓴的理解,认为高师没有固定不变的模式,任务、层次、专业设置等都应随着社会的发展而不断变化,指出:师范学院要努力提高文理基础知识和学科专业知识的质量,增加新专业,包括“非师范性”专业,发展科学研究工作, 包括所谓“非师范性”科研。高师的培训范围将扩大,过去由中师培养的幼教、小教师资,由师专培养的初中师资,将来都会作为高师的任务,并增加培养研究生、进修教师的任务。其也高校也可以培养师资,综合大学和其他专科大学可能开设教育学科。类似这样的观点对今天的教育仍有启示意义。

两位校长也是教育的实践者。

孟宪承在建校初期为华东师范大学创办了中国教育史研究班,培养了一批优秀的中国教育史教学和研究人才;为强化师范生的教育实习成效,学校在建校之初就成立附中、附小、附幼等学校,作为学生教育实践和教育实习基地,并成立专门机构——校级教育实习委员会,从制度上保障学生实习工作的良好运作。此外,孟宪承的办学理念还贯彻于华东师范大学的教师培养、教学科研和课程设置等各方面工作。

华东师范大学最初筹建时,就已确定了服务于华东区的方针。面对社会急需各种建设人才的现状,结合学校的培养目标,秉着为社会服务的意识和责任,孟宪承带领师大人努力践行着“大学到民间去"的理念。1956年8月,以孟宪承为首的校务委员会决定,抽调教育、数学、物理、化学等系四年级的学生,协助普陀区和嘉定县办学,作为教育实习。仅在普陀区就与107个工厂挂钩联系,协助筹办28个“大专’、42个“中专"、10个“专业学校”。此外,教育系的教师为曾陀区小学教师开办了红专学校,并在曹杨乡举行现场会议,推广小学办学经验。

刘佛年校长是华东师范大学的主要创建者和长期领导,他在华东师范大学筹建之初就担任教务长和教育系系主任,主持学校的各项工作。1978年,他被任命为华东师范大学校长。1980年,在他的倡导下,经教育部批准,华东师范大学在全国率先建立了教育科学学院,他兼任首任院长,是当时中国大学建立的最早的二级学院。在他的推动下,华东师范大学在全国率先举办了教育科学专业班,成为当时人才培养改革的重要典范。

刘佛年校长也非常关心中小学教育。他曾多次亲赴青浦实地考察青浦数学教育改革,并著文推广,强调通过提升学生学习兴趣和增强学生学习自信心来提高学生的成绩。他还前瞻性地指出:“在保存传统教育的一切仍然有益的教学方法的基础上,发展适合现代化要求的教学方法,这是教育改革的必然趋势”;1980年初,他组建教改试点小组,带领进行了以附小为基地的“小学教育综合整体实验”;刘佛年校长也很赞赏江苏省南通师范第二附属小学李吉林老师的情境教学实验,他认为小学教育、课堂教学就应该像李老师这样去研究。他还引导李老师进行教育教学的整体改革,促进了情境教学实验向情境教育整体改革的发展。

总之,两位老校长不仅是华东师范大学的奠基人,更对新中国的社会主义师范教育、中国特色教育理论做出了开创性、奠基性的贡献。他们的思想、主张和教育实践,对中国教育事业的发展产生了重要的影响。